COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1992年5月14日に発行した機関誌「PASSION VOL.10」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

辻産業(株) ―ワーカーの生活環境を整備するのは経営者の常識です―

ワーカーの定着を第一に

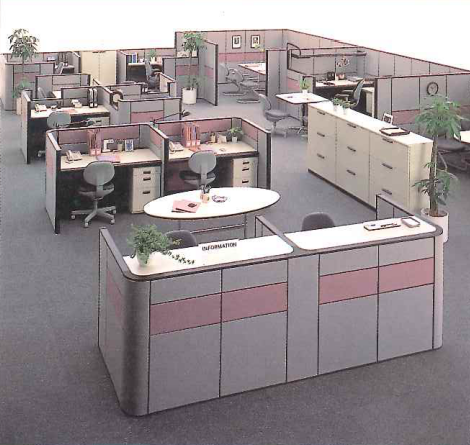

「埃にまみれた生コンから、直接エンドユーザーとのコミュニケーションのできる幅の広い企業を目指し」 (辻専務談)、1991年自社ビルの新築を機に本社オフィスを移転、ニューオフィスにした。

上層の賃貸マンションには、社員は半額の家賃で入居できる。あくまで利益重視ではなく、ワーカーの生活環境の向上をはかり、定着化を進めるという考えからである。

赤から一新、ソフトなピンクでオフィスも統一

コンセプト:「提案型のビジネスにより、景気の波に左右されない、消費構造をリードするメーカーを目指しています。」と辻専務。新オフィス導入の立て役者である。早稲田大学卒業後、他社での修業で見識を広めた覇気旺盛な二代目である。 (1)お客様が来やすいオフィスを作る (2)ワーカーへのハイレベルな環境を提供する思想の一貫としてのニューオフィスを実現 (3)ワーカー、特に将来は女性の能力を発揮しやすい環境を作る

「わが社でも勿論、時短や賃金のUPに取り組んでいますが、中小企業なのでどうしても理想通りにはいきません。また、お客様から注文があれば、土・日でも持っていかざるを得ない時もある。そんないざという時、気持良く働いてもらえるよう、常日頃から社員の方々の待遇・福利厚生の充実に努めているのです。」

導入効果:意欲のある人、若手社員の入社があり、採用面で確実にプラスがあったという。また、職場が非常に明るくなり、下からの意見が出やすいオフィスになった。

新築に併せ、制服も一新した。イメージカラーはピンク。オフィスもピンクで統一され、爽やかな明るさが女性陣にはとても好評である。現場作業の男性も作業服を脱ぎ、ピンクのコットンシャツを若返った気分で着ている。「年配の方で、照れてしまって着られない”という人もいますが(笑)」

反省点:実際は、きれいになった本社に移りたいという、工場勤務のワーカーの声はある。勿論工場オフィス・工場施設でも改善は行なってはいるが、本社オフィスと工場の現場とでは同項目での比較が難しいだけに、同一レベルにするのも簡単ではない。

次の段階では、現場のワーカーのために、違う形でのグレードUPを考えているという。休憩スペースの充実、肉体を使うワーカーの健康維持や気分転換に役立つアスレチックコーナーなど、検討できる範囲は広い。

将来の計画:将来は女性ワーカーの数を増やすことに積極的に取り組む。オフィスに限らず、現場にも優秀な女性を多く雇い入れたい方針である。特にグループ会社である住宅などの企画開発部門で、顧客のWantsを実現するセンスと実力を持った、

住環境をアレンジできる女性を期待している。「女性に嫌われたら、その企業は終わりです。女性の感覚は鋭いので、本質を見抜かれてしまいますからね。」

範囲の広い総合メーカーとして

辻専務は、第一印象はとても温和だが、理想に燃える若き経営者。目先の損得ではなく、長い目で見た企業運営を実践したいという。

「企業は、一見商売に関係のなさそうに見えるもののなかから、商売につながるものを捜し出さないといけません。それを実行した企業が成長するのです。」

辻産業株式会社

・業種: 生コン製造、建材販売、宅地造成、住宅などの企画開発、遊戯場経営

・社員数:50名

・資本金:1千万円

・年商:15億3千万円

・納入年月日:1991年12月

・今回の費用:約860万円 (備品のみ)

沢井建設(株)—予想以上の効果にワーカーも喜んでいます—

“子孫への贈り物”地域環境改善のリーダーとして

水俣と言えば、日本は勿論のこと、世界に有名な町。その水俣が環境整備に力を入れ、今変わろうとしている。それに共鳴し、一役買う名乗りを上げたのが沢井建設である。

本業が総合建設業でもあり、設計から施工まで随所にまで正確にコンセプトを織り込む事ができた新社屋。

特に、カーブを描く玄関車寄せの屋根と、応接・リフレッシュコーナーの窓は偏光ガラスを使用しており、そこに移る空と緑が印象的だ。

新社屋新築委員会が1年かけた検討の成果

コンセプト:業界の今までのイメージは「建設業のオフィス=作業服で泥だらけのむくつけき男たちばかりの、プレハブの場所」であったが、とにかく、美しく、機能的なオフィスを作ることを第一目的とした。新築計画の当初より、次期経営者の澤井副社長と、各部署から選ばれた4名で「新社屋新築委員会」を設け、各地のオフィスを見学、討議を重ねた。アクセスフロア、タイルカーペット、天窓など、ワーカーの快適性を十分に考慮。特に駐車スペースを削ってまで庭を作った時には、非常に迷ったという。「結果的には良かったと思います。」ワーカーもリフレッシュでき、訪問客の評判も良い。市が近くに計画している竹林公園に合わせて竹を植え、木々はイルミネーションでライトアップも行う。

(1)能率UPと社員の意識改革を行なう (2)3Kイメージの払拭と市場へのアピール (3)若いワーカーの入社意欲を刺激する

導入効果:ワーカーへの効果は期待した以上であった上に、予想していなかったプラス面も現れた。社屋前の道路に並ぶほかの企業・店舗までキレイになったという。大型店舗の新築、壁面や看板の改装など、町並改善の起爆剤となったのである。

(1)ワーカーに目に見えてヤル気が出てきた (2)雰囲気がとても明かるくなった (3)若手の採用ができた。特に女性の求職にはお断りせねばならない程 (4)今まで職場環境に無頓着だった現場監督達が、朝現場に出る前に必ず掃除をする (5)帰社したワーカー達は汚れを落としてオフィスに入ってくる (→以上ワーカーへの効果) (6)道行く人・車が必ず注目する (7)訪問客が、庭や周囲を見学してから社屋に入ってくる (8)周囲の町並が改善された (→以上対外的効果)

「+αのスペースからの「眺めは最高です」

リフレッシュスペース:委員会が一番力を入れたのは2階の通称ルーム。装飾を施した渋いメタリックシルバーの壁に囲まれた、落ち着いた空気を持つスペースには、ラウンジ風のテーブルとチェア、それにアスレチック機器が置かれ、ワーカーのくつろぎの場所になっている。「初めは、名前の通り脳の波増幅を図る瞑想ルームのつもりでしたが、寝てしまう人がいるのでやめました。」シャワーも完備し、食事や休憩をとるワーカーもいる。「ここで煙草を吸っているのを見ますと、本当にうまそうなんですよ。」と澤井副社長も満足気。

反省点:営業や現場に入るワーカーは日中はほとんど不在で、在席率も低いこともあり、スペース的にはまだ無駄があると思ってしまうという。フリーアドレスも検討したが、自分の居場所の確保が必要との考えで、不採用。人員の増加に対する備品レイアウトの変更、スペース確保が今後の課題だという。また、ファイリングシステム導入にも試行錯誤している。業務上大型の図面などが多いこと、官公庁への提出書類はB版がほとんどであることがネックとなり、A4への統一がままならないのである。

将来の計画:より一層のルームの充実を図りたい意向である。当初よりドリンクカウンターを設けるつもりで配管も行っている。スペースの余裕もあり、他にも多種多様な設備の設置が可能であろう。

沢井建設株式会社

・業種: 建設、土木、舗装、防水、アスベスト撤去、水道など工事一式

・社員数:59名

・資本金:3千125万円

・年商:18億5千万円 (平成2年度)

・納入年月日:1991年9月

・今回の費用:約1,300万円 (備品のみ)

プラスランド(プラス株式会社)—自然と人と産業体との壮大な融合—(ニューファクトリー紹介)

1. ファクトリー

コンセプト: 「新しい生産方式とアメニティの追求」

施設:

(1) 出荷施設 (3000坪 プラスロジスティクス(株))

(2) デスク工場 (5000坪)

(3) いす工場 (2600坪 プラス工業(株))

(4) 工場事務棟 (660坪 オフィス・設計室・会議室・カフェテリア)

2. オフィス

コンセプト: 「水辺のオフィスとしての展開」

施設:

(5) コンピュータ施設

(6) 業務施設 (本社機能の一部移転)

(7) レセプションホール

(8) 展示・集会施設 (ショールーム)

(9) 研究所 (リゾートラボ・デザインバンク)

(10) ゲストハウス

3. コミュニケーションハウス

コンセプト: 人間中心の研修施設

施設:

(11) シングルユースの宿泊施設

(12) 中小研修室、OA研修室

(13) レストラン、ラウンジ

新しい生産方式とアメニティの追及

プラスランドは、大いなる自然に包まれた立地条件に、ファクトリーやオフィス、コミュニケーションハウスなどの施設が相互にリンクするインダストリアルコンプレックス(産業複合施設)。

15万坪の広大な敷地は、ファクトリーエリア、オフィスエリア、コミュニケーションハウスの3つの部分からなっている。

人が中心のオフィス環境作りのための備品を生産

単にモノづくりのシステムだけを追及したのではなく、効率的な生産体制とそこで働くワーカーにとってのアメニティを両立させたファクトリーである。

将来の計画:5ヶ年計画の第一期工場が完成し、生産・物流・施工まで一貫した対応が可能になった。今後は計画にのっとり、周辺施設の整備が順次建設される。

コラム 【製造業の人材確保の現状と、ニューオフィスの効果】

平成3年3月、ニューオフィス推進協議会(NOPA)は、「中小企業におけるオフィス環境をめぐる諸問題とオフィス機能の高度化対応に関する調査研究一人材確保・定着とオフィス環境のかかわりに関する調査一」の報告書を発表した。

慢性的な人材不足に頭を痛める中小企業の経営者、ワーキングエリアの不備を嘆くワーカーの両者にとって、注目したい内容になっている。

今回はその中から特に、製造業の人材確保の現状と、ニューオフィスの効果に関して考えたい。

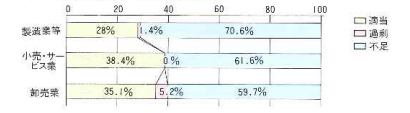

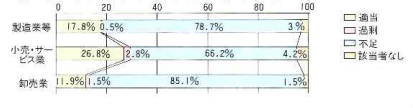

1. 製造業の現場では採用・退職率とも厳しい

今回の調査対象になった企業の6割以上が従業員数に不足感を持ち、中でも製造業が群を抜いている。世代別では若年層の不足が深刻である。職種別で不足感が高いのは「工場勤務」「その他の勤務」で、オフィス勤務に比べ不足している。業種ではやはり製造業で、「工場勤務」の6割強が「不足」と答えている。このような人手不足状態の今後の展望については「3~5年は続く」「長期(5~10年)続く」という回答が合わせて8割を越え、人手不足問題は中小企業の構造的問題だと考える企業が多いことが判る。

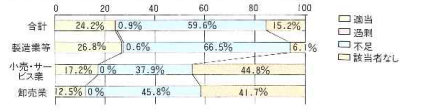

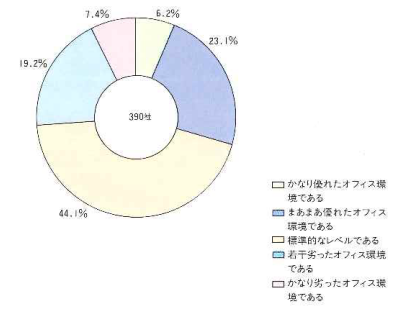

2.オフィス環境の実態と改善実績・期待効果

自社のオフィス環境を他社と比較してどの程度と判断しているかについては次のような結果になっている。これと人材の充足度の関係を見ると、「かなり優れた環境である」と考えている企業は「希望する人員が確保できた」とする割合が高い。また、地域的には東京都の企業に多く、オフィス改善の実績とも呼応する。

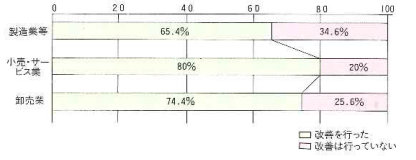

ここで過去3年間の改善実績を見てみると、全体の70%が何らかの形で改善を行っている。他業種に比べ、製造業の数値がやや気になる。

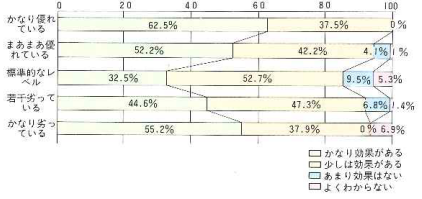

3.ニューオフィスと人材確保の関係

以上のポイントをまとめると、以下のようになる 。

- 改善を行った企業では、自社のオフィス環境がUPした、あるいは優れた環境であると評価する企業が多い 。

- 改善を行った企業では、人材確保にとってオフィス環境が効果的だと実感している 。

- 改善を行っておらずオフィス環境が劣っていると評価する企業では、オフィス環境の改善に対して人材確保の効果を期待している 。

- 業種別改善実績の割合と従業員の過不足状態は相関関係を持つ 。

NOPAでは、オフィス環境の改善を人材確保・定着の観点で以下の3点にまとめている 。

- 採用以外に、人材の定着・育成や活性化にも好結果

- コミュニケーションの円滑化

- ワーカーのモラルUP

- 企業イメージの向上

- 退職者の減少や求人に対する応募増

- 企業理念の再構成と意識改革 世代交代、周年記念事業やCIの導入など、企業にとって何らかの節目を機に、さまざまな形でワーキングエリアの改善に取り組む事例が多い 。

- 経営者のワーカーへの意識 改善の実績がある企業では、常日頃からワーカーの健康管理や福利厚生面の充実に配慮しており、人材確保・定着・育成への努力を行っているところが多い 。現ワーカーへの数々の配慮が退職者の減少・企業イメージの向上に現れ、ひいては採用面での効果につながっていると考えられる 。

(1992年5月14日刊行)