COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1992年5月14日に発行した機関誌「PASSION VOL.10」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

デザインとは

「デザイン」ということばは、日常生活でもよく使われている。その時「デザイン」は、ものの形や色や模様などの目に見える表面的な性質や、手に触ることのできる部分を意味している事が多い。「デザイン」の意味を辞書でひくと「図案、意匠、設計、計画」などの意味を紹介している。「デザイン」ということばが使われるとき、どの意味で使われているのか。たとえば、「図案」は形、色、材質、模様などを美的に考案して図に表したもの。「意匠」は、工芸品・商品の形、模様、色などに加える装飾的な考察。「計画」は、物事を行うためにすじを立てて企て考えること。「設計」は、土木・建築・工事・機械製作などの計画を図面などで具体化すること。専門的な仕事の内容を考えると、どの意味なのかで随分違ってくる。「デザイン」には、これらすべての内容を含んでいるのだろうか。

もともと、ものを創造するデザイン行為は、縄文式土器にも見られるように、大昔から人間の能力として存在している。ここでは、産業のなかのデザイン、工学としてのデザインを考えてみたい。デザインにはインダストリアルデザイン、グラフィックデザイン、インテリアデザイン、ファッションデザイン、クラフトデザイン、建築デザイン、環境デザインなどさまざまな領域がある。デザインするものの分野に「デザイン」を後ろに付ければ、すべてデザイン分野が成立する。宝石のデザインであれば、ジュエリーデザイン、髪のデザインであればヘアーデザイン。問題は、デザインをどう捉えるかにあるようである。

デザインの考え方

欧州では、近代工業が進展していくが、その反面社会のさまざまな要求に対して一つの製品にまとめあげる技術者を、どこに求めたらよいのか、どのような専門知識が要求されるのか誰もはっきりした説明を与えることができなかった。これを永い間「missing technician」と呼んでいた。19世紀のアート&クラフト運動などを経て、その姿が明確になったのは1930年代アメリカ(図1)で、インダストリアルデザイナーとして登場してきた。(※1)

それでは、インダストリアルデザインとは何か。1967年第3回ICSID (International Council of Societies of Industrial Design)総会での定義は、「工業によって生産されるものの形式的性質を決定することを目的とする創造活動である。これらの形式的性質には外観的なものも含まれるが、主たるものは、生産者、使用者の双方から見て一つのシステムを筋の通った統一へ転換する構造的な機能的な関係である。」とされている。少し難解な部分もあるが、生産者、使用者を含む構造的な機能的関係を

をインダストリアルデザインとしている。今はやりのインターフェイスデザインの概念をすでににもっているのではないか。さらに、インダストリーの範囲は、製造業だけにとどまらず、農業、水産業、公共事業、住宅、交通、道路を始め、技術革新によって新しく生まれた産業、たとえば知識産業、情報産業などをも包含するものとして「産業のなかのデザイン」へと位置づけられている。(※1)

地場産業とデザイン

地場中小企業もデザインに関する関心は、大変高くなっている。高度成長時代の少品種大量生産から多品種少量生産、さらに超多品種極少量生産ともいえる生産体制を要求される時代にきている。当然、地方の中小企業といえども、製造現場においても、「製造する」ことから「何を作るか」により時間や知恵をかけることが要求されてきている。デザインを必要とする動機は何だろうか。よく使用者のニーズの多様化とか、技術革新の急速な変化などと言われているが、製造する側の「売れる商品づくり」には、デザインは重要であるという認識である。これはデザインの一面的な捉え方で、危険といえる。

デザインを売れるために利用すると、売れるためにはどんなデザインでもよいことになる。これでデザインによって、生活環境が豊かになるだろうか。「missing technician」のデザインの原点に戻って、さまざまな視点から製品の完成度をあげる努力がデザインと考えたい。デザインの導入はソフトウェア技術であり、今迄のハード設備導入と異なり、時間や経費を投入しても、それに見合った成果はなかなかあらわれにくいことが多い。また単に、デザインを外部に委託するとか、デザイナーを採用するとかで、導入できるものと安易に考えていても失敗する。企業に即した長期的ビジョンに基づきデザイン導入計画を立てたい。

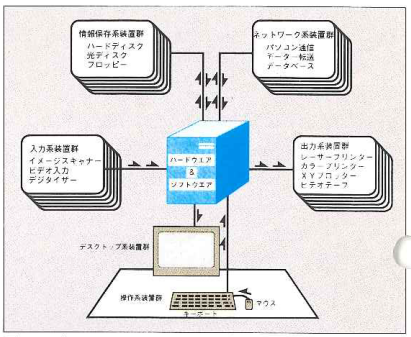

デザインの道具としてのコンピューター

今デザインを展開していくうえで、コンピューターグラフィックス技術が魅力的である。コンピューターのハードウエアとデザイン関係のさまざまなアプリケーションの急速な進歩により、デザインのためのCAD (Computer aided Design), CG (Computer Graphics) システムなど実用的なものがどんどん開発され、従来のデザインツールにはない新しい手法が可能になっている。かつては、あんなもの使えない、お遊びにすぎないものだったが、今はデザイナーは関心を持たざるを得なくなっている。

話題の映画「ターミネーター2」にみられたように、この映画でCG技術の質の高さと実用性を証明している。精度の高い三次元モデリングから本物そっくりの画像作成技術は、デザインの従来の手作業のデザインワークを変えつつある。立体的な製品デザインは、紙の上のスケッチや製図、パース、レンダリングなどの方法で平面的に表現するが、どんなに熟練しても立体的なイメージチェックは十分ではない。

今までは、立体モデルの作成、試作により、デザインチェックを行い、このチェックを繰り返すことにより、デザインの完成度を高めた。しかしこの作業は時間や経費、特殊技術を要求されるので省略されがちで、十分なチェックのないまま製品を作ってしまう。デザインスタッフが組織化されていない企業では、こんなことが多いのではないだろうか。この作業が、かなりの部分でCG技術に置き換えられると思っている。思い描いたイメージを、簡単にCGで画像作成できれば、その有効性はデザインの手法をかえるものになる。デザイナーの道具として、利用の機能を分類すると次のように整理できると考えている。

①デザイン情報管理機能

デザイン情報を、入力、保管、検索などの管理をする。情報量は膨大化するなかで、データベース、通信などコンピューターの得意とする分野の機能である。

②アイデアプロセッサ機能

文章の組み立て、思考プロセスなど論理の階層化など、アイデアや発想の流れを補助する利用方法。

③ドローイング機能

一般にCADと呼ばれている領域で、パソコンでも実用的でイラストやスケッチ、レイアウト図面、ラフ図面から正確で詳細な図面の作成などに利用する。

④プレゼンテーション (Presentation) 機能

完成されたデザイン案を第三者に表現することをプレゼンテーションと呼ぶ。従来は、図面、完成予想図(レンダリング)、模型、設計主旨などで行なわれたが、最近では、コンピューター利用も含め様々なニューメディアを用いた、より正確で、より説得力のある方法が必要とされている。

⑤シミュレーション (Simulation) 機能

模擬実験の意味。疑似的に仮想空間を作成し、感覚的な判断をチェックに利用する。デザインは最終的にはシミュレーション技術であり、どこまで先を読み切ることができるかにありそうである。精密な本物そっくりなシミュレーションが可能であれば、デザインは100%成功することとなる。

もともと、コンピューターグラフィックスとは、手書きによって絵画を作成するように、様々な形状、色彩、素材感などコンピューターを使って目的の映像を表現する技術で、応用範囲はデザイン分野だけでなく、テレビCF、アニメーション映画、科学分野のシミュレーションなど広く利用されている。しかし、コンピューターグラフィックスシステムの設備の導入は簡単だが、操作できる人材がいない。じつはこちらの方が重要で、今後の最大のネックとなるであろう。CGは道具にしかすぎないのだが、道具の能力の方が使う人の能力を超えているのか、適合していないのか、その見極めが今後の課題である。

またコンピューター導入に際しては、デザインのプロセスのなかでどう位置づけるかを明確にしておく必要がでてくると思われる。デザインをシステム的に進めるには、デザイン作業を段階的に細分化し、手順を追って効率的に進める方法が必要である。細分化すれば複雑な作業も、単純な作業へと置き換えられる。効率的なプロセスをブラインニングすることが、最初の大きな課題といえる。 プロセスも固定的なものとはせず、テーマ毎に、効率的なプロセスをプログラムすることにより、デザイン解決をはかることが可能となる。

デザイン指導成果品

最後に、一地方でのデザインの育成の例として、熊本県での指導過程で生まれた試作品をいくつか紹介してみたい。

熊本市の川尻町に残る伝統工芸である「結桶(ユイオケ)」を、現在のライフスタイルに合った新しい桶の可能性として、タガにステンレスを使ったステンレスシリーズ(図2)と、タガをクローム鍍金した入れ子式のシルバーシリーズなど、従来の桶のイメージにとらわれない、氷入れや盛器など、もっと自由な利用方法を提案したものである。

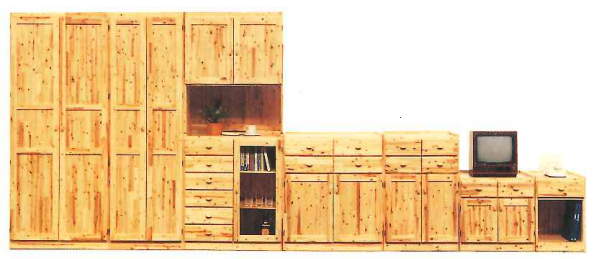

図4は、小径木の杉材の有効利用の提案として、スギを幅はぎ材として利用し、ユニット式のリビングボードをデザインしたもの。表面材、側板から、引き出しの底板、側板すべてスギの幅ハギ材を使用している。幅モジュールを800、600、400mm、高さモジュールも1000、500mmの2種類とし、ユーザーの用途、設備条件に応じて組み合わせて使う。

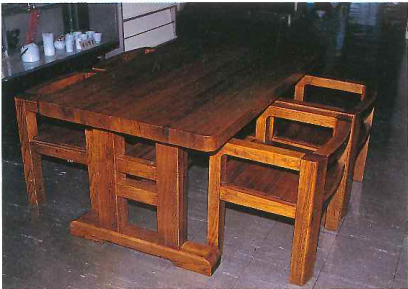

図5は低層広葉樹、いわゆる雑木としてあまり利用されていないが蓄積量の比較的豊富な材、 クリ、シイ、シデ、カエデなどをどう利用するかをテーマに利用研究を行った試作品。かつては大径木もあったが、今は小径木でかつ曲がり材で、利用価値が低い材を幅ハギ材にし、ローチェスとワーキングテーブルセットを製品化試作した。 公設試験研究機関のデザインのテーマは、研究的な内容をもつものや新規性があり民間では対応できないもの、また、先進的先導的な内容をもつものなどを問題意識として、さまざまな提案的デザインを産み出すことと思っている。

デザインを理解していただくうえですこしでも役に立ち、今後の活動の一助となれば幸いと思っています。

参考文献

※1 小池新二「芸術工学の目ざすもの その教育的側面」大学資料28 (1968年7月)

(1992年5月14日刊行)