COMPANY

話し手 株式会社杉養蜂園

企画部 部長 江口 龍司 さん

企画部 眞﨑 華穂 さん

養蜂部 課長 村野 友亮 さん

聞き手 金剛株式会社

営業本部 事務局 清田 博之

営業企画チーム 山田 ひさ子

※所属・役職は取材当時のものです。

養蜂業を営む株式会社杉養蜂園様は、ミツバチの飼育から採蜜、商品化、そしてお客様の手元に届けるまでを一貫して手掛ける「六次産業」を実現されています。

今回、同社への取材を通し、その独自性あふれるビジネスモデルと、お客様に高品質な商品を提供するためのものづくりへのこだわりを探ります。

ミツバチと共にある「ものづくり」:生産から採蜜、商品化まで

採蜜から販売に至るすべての過程、つまり商品がお客様の手に渡るまでの全てに取り組まれる「六次産業化」について、先ずは原料である採蜜についてお聞きします。

江口部長・眞﨑さん:杉養蜂園の養蜂は、1946年、熊本で3つの巣箱から始まりました。現在では、3000箱以上に増え、数千万匹のミツバチを飼育しています。

杉養蜂園の事業の根幹をなすのが「移動養蜂」です。四季のある日本ですので、熊本県での採蜜は4月から5月までと言ったところでしょうか。その後は花の開花時期に合わせ北へ北へと移動するのですが、次は秋田県に移動します。そちらも終わると今度はさらに北の北海道に移動して採蜜します。移動はミツバチがいる巣箱ごとトラック輸送となります。複数の巣箱をパレット単位でトラックに積み、花の開花に合わせて熊本から秋田、北海道へとミツバチたちは全国を旅します。

知らなかったのですが、ミツバチは巣箱ごとトラックで移動されるんですね。長距離移動となりますがミツバチは大丈夫なのでしょうか?

杉養蜂園:ミツバチは暑さに非常に弱く、ストレスが溜まると死んでしまうことがあります。そのため、単に蜂蜜を採取するだけでなく、ミツバチの飼育環境やその移動途中においても細心の注意を払っています。

以前は、移動中に巣箱内の温度が上がらないよう、巣箱と巣箱の間に氷を置く等工夫していましたが、最近は温度管理ができる冷蔵車(保冷機能付きコンテナ)を使用しています。輸送途中でトラック庫内の様子を定期的に確認するなど、移動中の管理にも工夫を凝らしています。これにより、ミツバチへの負担が減り、管理がしやすくなりました。北海道での採蜜が終わったらすぐに熊本へ戻せるようになったのも大きなメリットです。

また、近年深刻化する温暖化の影響でミツバチの数が減少傾向にある中、昨今はクマの出没による被害も懸念されます。自然にある餌が少なくなっている影響かとも思いますが、その対策として巣箱の周りに電気柵を設置するなど、多岐にわたる対策を講じています。

現地で巣箱から蜂蜜を取り出し工場へ送られ様々な商品になります。巣箱とミツバチは熊本へと戻ってきます。

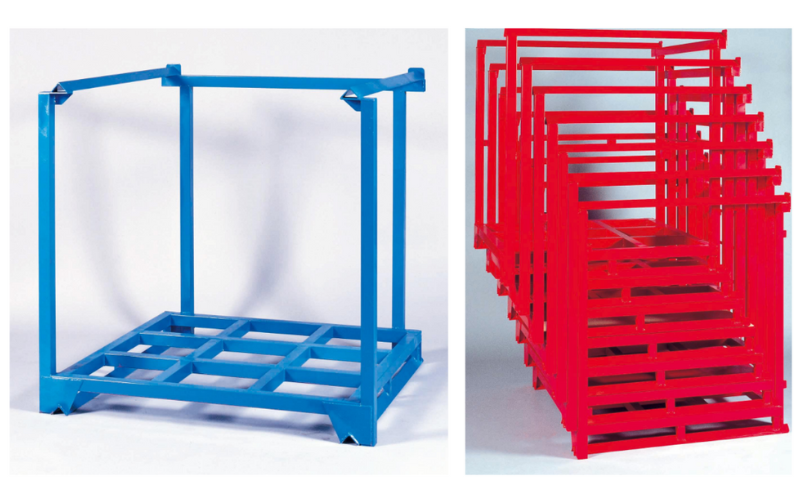

空の巣箱を倉庫内で沢山保管されていますが、ネスティングラックを活用いただいております。

村野課長:倉庫では、現在1000箱程度が保管されています(※取材時)。各地で使用されている巣箱の総数としてはおおよそ4000箱といったところでしょうか。

空の巣箱は大きさ別に二種類があり、畳まれた状態で保管しています。花の咲く時期、あるいは採蜜場所への移動など巣箱の使用時期は様々ですので、倉庫内の保管数量も時々で変わります。そのため比較的頻繁に巣箱の出庫/入庫があります。巣箱自体はパレットを使用し保管しています(写真)。倉庫内での作業者は常々多いわけではありませんが、出庫前の準備、採蜜が終わって戻ってきた巣箱の仮置きなど、倉庫周辺での作業内容も関わる人数も様々です。

ネスティングラックは配置場所や数量の加減ができ、倉庫内外での作業に便利に使用できています。ネスティングラック自体は使用しない場合はコンパクトにスタッキングして管理できる点も便利さの一つです。

巣箱は雨ざらしで使用しますので当然ながら傷むのですが、倉庫へ戻って来るごとに手入れ(清掃や定期的な防腐剤の処理)をして長く使用できるよう保管・管理されています。

お客様に届ける「安心」:物流と顧客対応

現在かなり多くの店舗を展開されていらっしゃいますが、販売面や商品がお客様の手元に届くまで~物流面でのお話を伺います。

江口部長・眞﨑さん:採取された蜂蜜は、熊本にある自社の工場で商品化されます。蜂蜜だけでなく、化粧品なども手掛けています。 杉養蜂園の商品の特長は、自社で一貫して生産から販売までを行うため、品質への高い信頼性があることです。販売面について、実店舗は観光地を中心に展開しています(取材時点で出店数は78店/同社webサイトより)。

最近はインバウンド需要もあって売上が伸びています。店舗は試食や商品を購入いただくなどお客様が商品の魅力を体感される場となりますが、そのあとでECサイトから商品を改めてご覧いただき、再びご購入される…というお客様も多いです。

そのためECサイトも強化しており、その売上は年々増加しています。有名な外部ショッピングサイトからのご注文も多数いただきますが、比率としては自社サイトからの販売が圧倒的に高く、8割以上がリピートのお客様です。

商品の品質だけでなく、お客様に寄り添う電話サポートも充実しています。

(国内外4拠点、100名体制)

コールセンター担当者は多数ある商品ごとのお勧めポイントや知識を深めるため、あるいは旬な話題を提供する為に都度勉強会を実施し、お客様との会話や質問に的確に答えられるよう準備をしています。またダイレクトマーケティングを行っているため、お客様の生のお声を直接店舗やお電話で聞くことが出来ます。お客様の声をダイレクトに聞くことで、より良い商品開発につなげています。最近、化粧品の新商品開発にも取り組んでおり、お客様からのお声を直接活かしています。

コールセンターの方々の商品知識の向上だけにとどまらず、話題提供への配慮などお客様からの問いかけに丁寧かつ正確な対応により信頼を得ていること、もう一つは、その声をもとにそれぞれの商品が改善され続けていること、その結果として高いリピート比率や新商品開発に繋がっていることが理解できました。

さて、品質の面ではパッケージに対する配慮もあるかと思います。店舗に並ぶ商品のそれぞれが素晴らしいのですが、お客様のお手に渡る過程への配慮はいかがでしょうか?

杉養蜂園:お客様に商品を届ける際の梱包にも細心の注意を払っています。実際に商品がお客様の手元に届くまでに傷がついたり、へこんだりしないよう、商品企画段階から容器の仕様・デザイン・品質表示・パッケージ梱包方法に至るまで、徹底した品質管理を行っています。

地域と共存する養蜂業

昨今の異常気象など、採蜜にあっては自然相手の側面で無視できない状況かと思われます。

杉養蜂園:やはり気候変動については、原料の確保という点で影響が予想され大変注目しています。花やミツバチのコンディションが良くても、天候が悪ければミツバチの活動がままなりません。今年(2025年)は非常に気温が高い状態が続き、ミツバチは養蜂業界的にも数が減っています。5年周期で増減する波があると言われ今年は少ない年になりますが、高温はミツバチの天敵であるスズメバチの活動も増すため被害として影響が出ています。

杉養蜂園としては、養蜂業を営む上で地域との共存も重視しています。ミツバチは果物や野菜の受粉「ポリネーション(花粉交配)」の役割も担い、地元の農家さんに貢献しています。しかしながらすぐにミツバチの数を増やすことは難しく、ミツバチのレンタルや販売に際し既存のお客様への提供維持のこともあり、新規のご要望に応えられない状況がありました。

かつて熊本の田んぼに緑肥として多く植えられていたレンゲ畑も減少し、気温上昇によるミツバチの活動エリアも変化しています。そのような中にあっても、地域社会との連携を模索し持続可能な養蜂活動を目指しています。

杉養蜂園の取り組みは、単に高品質な蜂蜜を提供するだけでなく、ミツバチという生き物を大切にし、お客様に安心と感動を届けるという強い信念とその取り組みを伺うことが出来ました。

本日は貴重なお話ありがとうございました。

(取材日:2025年9月24日)

株式会社 杉養蜂園

取材地 :熊本県熊本市北区貢町571-15

TEL :096-245-5538(本社代表)

URL :https://sugi-bee.com/

施設は工場・店舗・ミュージアム施設で構成されています。

・商品販売:SUBACO HONEY SHOP AM9:00~PM5:30

・工場見学:SUBACO HONEY MUSEUM AM9:30~PM5:00 (工場見学可能時間)

・電話番号:096-245-4538

※各施設の休業日等はwebサイトでご確認ください。