COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1994年7月25日に発行した機関誌「PASSION VOL.14」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

「近頃、会社でもコンピュータを使ったネットワーク作りを考えているようだ。そうなればうちの部署でも使わなくてはならないだろう。ある程度は知っていたいし、責任も問われそうだ…。」と心配しているマネージャー諸兄。ご安心あれ、「若い者に質問するのはちょっと…」とためらっている間にますます状況が進み、もはや追いつけない状態で悩んでいるのは、あなただけではない!反対に、現在はコンピュータの基礎を理解する環境が整ってきており、これを機にステップアップも充分可能になっている。基本知識を得さえすれば、コンピュータは「特別なもの」ではなくなるはずだ。

コンピュータを知らないと仕事が出来ない?

「コンピュータ」という言葉を聞いただけで「難しそう」「面倒くさい」と尻込みしてしまい、「あんなもん無くても仕事はこなせる!」と強がってしまう諸兄も多いだろう。世間ではパソコン時代だ、情報化だ、マルチメディア※1だと騒いでいるが、どうもハードウェア先行で宣伝に振り回され、エンドユーザー (実際に使用するビジネスマンたち)の基礎的な知識や必要性の分析方法の普及が、後追いになっているような気がする。

昨今、多くの企業でリストラが進められているのは御存じのとおりであるが、その次の段階として「業務の抜本的再建 (BPR)※2」の導入が注目を集めていると言う。以前に流行したSISでは、ビジネスプロセスをOA機器にそのまま肩代わりさせる方法だったが、BPRではまず業務の目的や流れを明確に定義し、非効率な組織や業務を基本から変えるため、積極的にコンピュータを利用するという手法を取る。

また、コンピュータの性能は飛躍的に向上し、しかもそれに反比例して小型化し、安価になっている。マウス※3一つで簡単に操作できるソフトも充実してきているし、今後ますます重要性を高めると言われている企業内情報の共有化のためのネットワークシステム※4も急速に普及すると見られている。

将来は確実に情報ハイウェイが整備され、瞬時にして大量の情報搬送が容易になる。どちらにしろ、今後大規模な「企業改革」が行われ、コンピュータがその立て役者となるのは間違いないだろう。

注記

※1: 複数の手段(音・画像など五感)で伝達していた情報を、ひとつの手段で伝達出来るようにした通信媒体 。

※2: BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (ビジネス・プロセス・リエンジニアリング) 。

※3: キーボードをたたいて入力するのではなく、イエス/ノーのキーのみを持つ、手のひらにすっぽり入る大きさの可動式の機器。2つのキーと形状からねずみ (マウス) を連想させられる 。

※4: 個々に使われていたOA機器を電話回線などでつなぎ、業務を連携する 。

コンピュータの基礎知識

コンピュータ利用による業務の効率化には、各オフィスワーカーのレベルアップ (基礎知識の習得)と企業全体のシステム作りが必要である 。

1.コンピュータにできること、できないこと

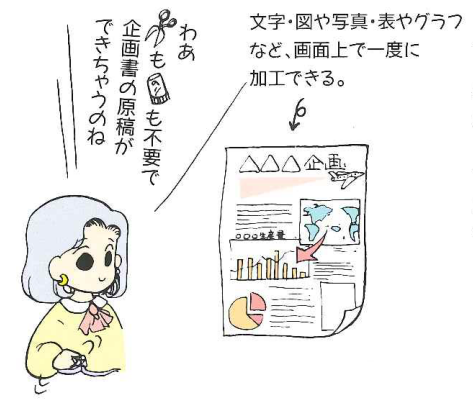

メーカー、販売店、カルチャーセンター…等、数多く開かれている一般向のコンピュータ講座では、ワープロ、計算などの個々のソフトの操作方法の基本を教えているのがほとんどで、「本当は何のためにコンピュータがあるのか」は結局分からないまま。

それでもある程度の業務が出来るようにはなるが、基礎が曖昧なままで発展もせず、真の活用からは程遠い。ある大手コンピュータメーカーのディーラーでは、そんな顧客に向け、「コンピュータとは何なのか」をテーマに講習会を開いているという。

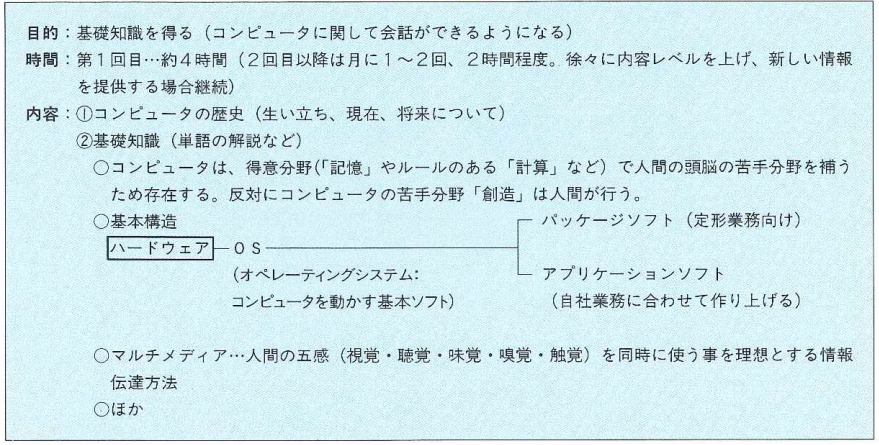

具体的な内容は受講者の社内での地位・レベルによって変わるが、基本は表1のようになっている。「まず企業が、社員を講習会に、無理やりにでも派遣すること。専門知識とノウハウを持ったインストラクターから、わかりやすく教えてもらうのが一番ですよ。」と担当者。

このディーラーでは、この講習会を顧客企業のトップや人事担当に積極的に提案している。

2.人材育成と組織作り

業務の現場の担当と、いわゆる電算スタッフ(SE、プログラマー)とのコミュニケーションがうまくいかず、せっかくのシステム構築の試みも、実現しない例もままある 。業務担当者はコンピュータの知識も少なく「SE(システムエンジニア)だから、どうしたらいいのかアドバイスしてくれるし、こちらの要望を吸い上げてうまくエンジニアリングしてくれるだろう。」というイメージがあるし、SEの方は「担当がやりたいこと(目的、効率化目標)を整理し、決定してくれないとシステムの組みようがない。」と主張し、双方とも待ちの姿勢になってしまう。

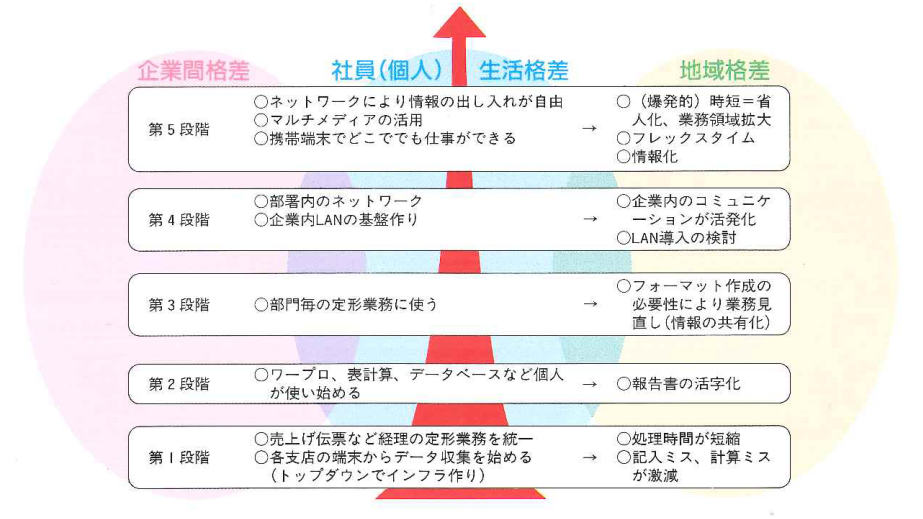

ここで必要になるのがキーパーソンのコーディネート能力。各部署の業務の基本を理解し、コンピュータや情報化の知識もあり、しかも常識的で健全な判断力、両サイドへの説得力も要求される。制約なく行動できるよう、組織として身分を確立させ、ある程度の権限も与えられて初めていかんなく力が発揮される。実際に多くの企業で、システムコーディネーターの重要性を認め、表2のように様々な研修や組織整備を実行し、成果を上げている。

| 方 法 | メリット | 備 考 |

|---|---|---|

| 入社後1~2年目は必ずシステム部に配属 | 正式配属後、システム部と打合せる際、考え方や内容が理解できる | 現役バリバリの人材を途中で長期の研修に出すのは現場の損 |

| 人事ローテーションを厳格にする | システム部を含め多くの部署を経験し、業務内容に精通する | モラルの低下の問題(どうせ数年で責任がなくなるから…という甘え)もある |

| 各部署から人員を定期的に講習に参加させる | スタッフ全員がシステムに関する知識を持ち、能力もアップ | まじめに参加させない部署の長への評価(査定)を下げる |

| 昇級査定でコンピュータシステムの知識の有無、理解度、能力を加味する | 知識不足=ビジネスチャンス喪失の原因という認識を一般化 |

今回紹介したのは、図4の第1-2段階まですべき対策例。これらの基礎作りをしておかないと、第3段階以上の発展は望めないことが多い。とにかく最初はコンピュータ活用の雰囲気作りにマネージャー、トップが努めること。

その雰囲気作り(第1~2段階)がなければ次の段階まで進歩しないし、努力なしに、一足飛びに最終段階を実現することは決してない。反対にこれを実行できた企業こそが、今後生き残っていくであろう。

(1994年7月25日刊行)