COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1999年12月17日に発行した機関誌「PASSION VOL.26」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

次々に登場する物流Keywords

規制緩和による事業者の新規参入などで、競争が激化し、新たな収益機会を求める事業者や、経営資源の基盤事業への集中を図る荷主企業等の間で、アウトソーシング意欲が高まってきた。従来、物流界におけるアウトソーシングは管理機能を社内に残し、輸送・保管・荷役・流通加工、物流情報提供など、個別の物流機能の外部委託が主であった。また、多様化・高度化する物流ニーズに対応できる業態・サービスとして3PL (サードパーティロジスティクス) も流行っている。これは、荷主からロジスティクス業務を包括受託した事業者が荷主と共にその最適化を図っていくもの。さらに最近は、メーカー・卸売・小売業等あらゆる業種業態でアウトソーシング化が進み、ロジスティクス業務を包括的に請け負うSCM (サプライチェーンマネジメント)が特にクローズアップされている。

消費者主導の時代~SCM

バブル経済崩壊後、作れば売れる、在庫さえあれば売れる大量消費時代が終焉し、今や欲しいものだけを買う消費者主導の時代へ移行してきた。今日まで売れていた商品が明日には全く売れないということも多く、メーカーサイドが見込みで作った商品が売れる時代ではなくなってきた。

さらに小売業界におけるチェーンオペレーションによるコスト差別化の限界等、個別には解決できない問題が山積している。刻々と変化する消費者ニーズに敏感に反応し、利潤を確保しなければならない企業にとって、救世主としてのSCMに期待が高まっている。

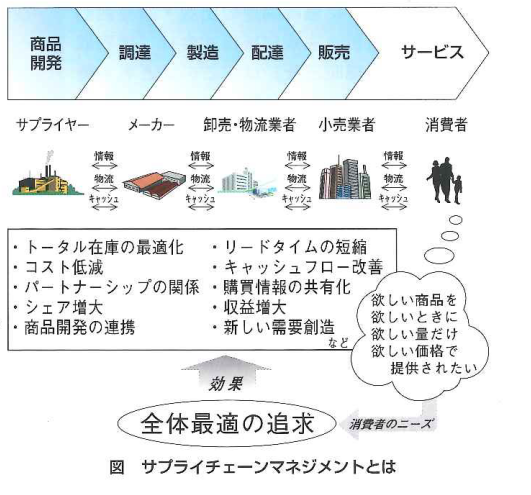

※SCMとは最新のIT(情報技術)を駆使して、商品開発・調達・製造・配送・販売、さらに顧客満足の視点からサービスを含むサプライチェーン (供給連鎖) 全体で最適化を図ろうという経営的手法。これまで部門または企業ごとに滞っていた情報や物流、キャッシュに関わる業務のフローを根本から見直し、情報共有化などの改革により、サプライチェーンの全体効率を高めようというものだ。

情報共有で顧客動向をつかむ

上図のように、主にサプライヤー(部品・材料供給業者)、メーカー、卸売・物流業者、小売業者によって構成されるサプライチェーンには物流・商流・情流、金流の4つのフローがあるといわれている。

従来の日本は、物流(ハード面) だけに経営資源を投じ、情流(ソフト面) が伴わない実態があった。これまでサプライチェーンにおける問題点も、各業者が顧客の購買情報や製品在庫情報を正しく把握できていないことであった。このような問題解決にはサプライチェーンの構成企業がバラバラに動いても解決は難しい。企業間のパートナーシップによる全体最適の追求が必要となる。「情報共有」を大前提としているSCMでは、まずは各企業が顧客の視点に立ち、顧客の正確な購買情報を共有することが先決である。他社との差別化が重要な今、まさにSCM導入のチャンス到来であり、今後もますます目が離せない。

【参考文献】

- 図解サプライチェーンマネジメ早わかり 日本総合研究所SCM研究グループ

- ロジスティクスシステム1999年7-8月号:社団法人日本ロジスティクスシステム協会

- MATERIAL FLOW 1999.3:流通研究社

(1999年12月17日刊行)