COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1998年12月18日に発行した機関誌「PASSION VOL.23」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

はじめに

道路交通は現代社会において、次のような深刻な社会問題を抱えている。①交通渋滞による環境悪化・エネルギー消費増大・経済的損失など。経済的損失は日本全国で年間12兆円、時間損失は56億人時間と試算されている。 ②年間1万人以上の交通事故死亡者。特に交通渋滞はサ ービス向上のため多様化する物流分野でも重大なボトル ネックとなっている。

そこで近年、高度道路交通システムITS (Intelligent Transport Systems) という世界的事業が展開されてき ている。これは最先端の情報通信技術の活用により、人・道路・車両を一体としたシステム構築を目指すもので、 車両に高度な情報通信機器やセンサを装備し、道路と一 体となって道路交通システムの高効率化および安全性・ 快適性の向上を目指すものである。

ITS実現への取り組み [1] [2]

国内のITSは、1995年内閣総理大臣を部長とする高度情報通信社会推進本部がその推進を決定した。現在、警察庁、通商産業省、運輸省、郵政省・建設省の5省庁が連携しITSを推進している。ITSの開発分野には、①ナビゲーションシステムの高度化、②自動料金収受シス テム、③安全運転の支援、④交通管理の最適化、⑤道路管理の効率化、⑥公共交通の支援、⑦商用車の効率化、⑧歩行者等の支援、⑨緊急車両の運行支援がある。 開発分野の基盤技術の一つにマルチメディア情報通信技術がある。ITSはマルチメディア事業の中核をなす分野として新たな産業の創出・市場拡大が期待されている。 ITS全体では今後20年間に50兆円規模の市場が創出されると試算するものもある。しかし、今後のITS成否の鍵は、 開発される技術がどれだけ世界標準規格となり得るかにかかっている。こうしたITSの取り組みは各国で活発に 展開されており、その技術革新の速度は益々加速するばかりである。上記開発分野のうち開発が進んでいる3分野と物流関連の分野を以下に紹介する。

ナビゲーションシステムの高度化

道路交通情報通信システムVICS (Vehicle Information and CommunicationSystem)は路上に設置した電波ビーコン・光ビーコンおよびFM多重放送を使い、渋滞、事故・工事等の障害、道路規制、主要地点間の所要時間、駐車市場の満空などの交通情報を車載カーナビゲーションに時間遅れなく電送するシステムである。VICSは1996年に首都圏などの1部地域でサービスを開始し、2000年までに全国主要都市の一般通路までサービスエリアを拡大することを予定している。

自動料金収受システム

自動料金収受システムEIC (Electronic Toll Collection) は有料道路料金所の通過を円滑にし渋滞解消を図る。ダッシュボード上の車載器と料金ゲートのアンテナ間で相互通信し、後日料金を口座から引き落とす仕組みになっている。これにより料金所の処理能力は現状の約4倍になると試算されている。 ETCは1997年から小田原厚木道路の小田原料金所にて試験運用を開始し、今後、全国展開される予定である。

安全運転の支援

走行支援直路システムAHS (Advanced cruise-assist Highway Systems) は路上の危険箇所・車間距離などをセンサで情報収集し、ドライバーへ危険警告を発する。さらに、その情報を基にハンドル・ブレーキ制御等の運転支援を行なう。最終的には完全自動走 (ドライバーは運転操作から解放される)の実現を目指す。 インフラとしては、路側にLCX(漏洩同軸ケーブル) を設置し、路面に約2m間隔で磁気ネイルを埋め込む。 自動車側もLCXとの通信・情報処理などの機能を持つハイテクカーを必要とする。1996年には上信越自動車道の往復11kmを使い、車両11白の連続自動走行実験が行なわれた。

商用車の効率化

商用車の効率化には、物流システムの高度化が重点項目として含まれる。資材調達からリサイクルまでの総合物流管理を情報通信技術と連動し高度化させるロジスティックスの推進が計画されている。これ には広域物流拠点の設置が盛り込まれている。市街地の物流施設を郊外の高規模通路インターチェンジ付近に建設した広域物流拠点に集約し、大型貨物車両の流入・集合を行なう。これにより、大型貨物車両の都市内一般道路への乱入を回避し、騒音・大気汚染等の軽減および制されていた小型貨物輸送の効率向上を図る。この広域物流拠点には情報処理施設を設け、ITS技術により車両 運行管理の効率化を図る。さらに集配・仕分けを自動化し、 高度化を目指す。

画像情報を用いた道路交通管理システム

道路交通画像処理の適用事例

従来から、車両感知器が交通情報収集のセンサとして使われているが、ある地点の情報しか得られず、さらに、それが通過車両の計数による時間的情報のため、交通制御に遅れが生じるなどの問題がある。近年、空間的情報を瞬時に収集・処理する画像処理型センサのニーズが高まっているが、これはTVカメラで撮った画像をコンピュータにて処理し必要な情報を得るものである。現在、道路交通管理で実用化、 または実用化されつつある事例として、12地点間を通 過する車両ライセンスプレートの認識・照合による旅行時間計測、②事故多発地点での事故車両検出、③違法駐車などの突発事象検出、④トンネル内走行車両の自動監視、 ⑤駐車場満空情報の自動収集、などの報告がある。

画像処理による交通信号制御方式の開発

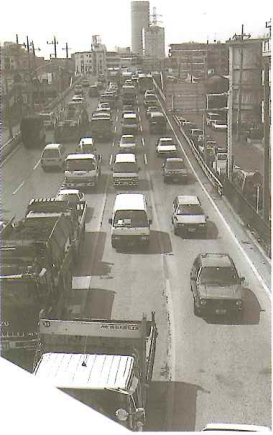

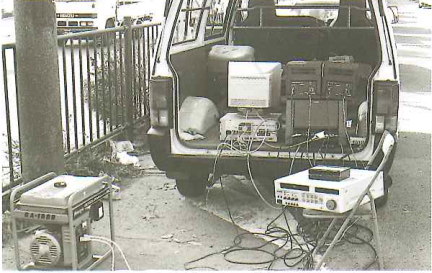

筆者らはパソコンによる画像処理システムを用いて、ボトルネックとなっている交差点交通信号の制御効率を上げる手法を提 案し、現場実験にてその効果を検証した[3] (写真1~3は現場実験時の様子)。実験では、交差点の各流入路に約70m程の計測領域を設け、そこを撮影できるように TVカメラを設置した。実験の概要は次の通りである。①計測領域内の車両の空間的な分布パターン(各車両開を画像処理によって得る。②そのパターンをエントロピーによって定量化し、1コマの必通画像から交通量を推定する(エントロピーの特性については、次の歩行者交通流の事例の中で説明する)。③推定交通量が交通容量に近ければ吉信号を延長し、推定交通量が減少した場合青信号を打ち切る。①以上の処理を約2秒程の間隔 で繰り返す。

複数の流入車線がある道路では直進専用車線を計測対象とした

画像処理による歩行者交通流の計測と歩行者交通信号制御への応用

ボトルネックとなっている交差点では、交差する道路に対する青表示時間配分の最適化は渋滞緩和のために特に有効である。しかし、横断歩道のある交差点では、歩行者青表示の固定時間が設けられるため、自動車交通の青表示時間は常にそれ以上に設定する必要があり、自動車交通青表示時間配分の変動幅は制約を受けることになる。また、全ての流入路の自動車交通を停止して、歩行者の全方向青表示をするスクランブル交差点では、必要以上の歩行者青表示時間が渋滞の原因となる。こうした背景から、歩行者交通需要が推定でき、これまで余裕を含めて設定されていた歩行者青表示時間をその推定値に従って早めに打ち切ることができれば、上記問題の解決が期待できる。

そこで、筆者らは画像処理によって横断歩道上の歩行者の空間的な分布を捕らえ、そのパターンをエントロピ 一によって定量化し、歩行者交通流の状態を推定する方法を提案した [5]。画像処理とエントロピーの算出方法は次の通りである。①TVカメラをビル屋上に設置し、横断歩道上の歩行者交通流を撮影する。②画像処理によって図1のような歩行者部分の固まり(白部分)が分布した白 (1) 黒 (0) 2値のパターン (2 画像)を得る。 ③計測領域を等分割した各単位エリア (1の場合10年位エリアからなる)内に存在する固まりの個数の分布からエントロピーを算出する。

そのエントロピー値

このエントロピーは次のような歩行者交通信号制御の制御用情報としての活用を目的に提案した指標である。 前述の画像処理を経てエントロピーを算出し、その値が事前に設定された閾値を超えているか否かによって歩行者青表示を継続するか否かの判定を行なう。以上の処理を1~2秒程の周期で連続して実施し、歩行者青表示時間の制御を行なう。

このエントロピーは歩行者が各単位エリアに分散しているか集中しているかを定量化するもので、各単位エリアに固まりがち等に分布した場合は最大値を示し、1箇所に集中した場合は最小値をとる。各単位エリアの固まりの個数が均等になるほどエントロピー値は高くなる。

各単位エリアに同数の固まりが存在した場合、エントロピーは最大値を示すので、例えば各単位エリアに歩行者が10人ずつ存在しても、極端な場合、各単位エリアに歩行者が1人ずつ存在したとしても共にエントロピーは最大値を示す。しかし、現実には歩行者交通需要が少なければ歩行者分布の偏りはすぐに現れ、数人の歩行者が各単位エリアに均等に存在するような分布パターンを連続して維持することは極めてまれである。つまり、歩行者が少ない場合、各単位エリアに均等に歩行者が存在するような分布パターンの発生確率そのものが低いといえる。歩行者交通需要が多い場合は、横断歩道上全体に広く歩行者が散開し、それぞれの単位エリア内に存在する歩行者数も偏りが減少し、その状態が継続する傾向を示す。

図1は2値画像例とそのエントロピー値を示している。また、計測エリア上に2次元格子状の単位エリアを設定したスクランブル交差点の画像においてエントロピーの特性を検証し、前述と同様の特性が得られることを確認した。図2にその2値画像例とエントロピー値を示す。

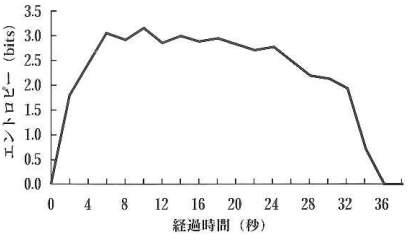

さらに図3は図1の横断歩道において歩行者青信号開始から2秒毎にエントロピーの推移を計測しプロットしたものである。歩行者信号が青になり、歩行者が横断歩道上に散開するにつれてエントロピー値は高くなり、歩行者交通需要が続く限り高い値を維持する。歩行者交通需要が途切れ、歩行者の分布が偏るとその値は減少する。

さらに横断歩道を渡り終わる歩行者が多くなるにつれ、その値は低下していく。この推移パターンはスクランプル交差点を含めた多くの観測で見られる典型的なもので、歩行者交通需要が多い状態あるいは減少した状態をエントロピー値で瞬時に推定できることを示している。

おわりに

ITSに関する国際学会 ITS World Congress)が毎年開催されているが、日本からの参加者は並外れて多く、 全参加者4~5千人程の内、日本人は欧米での開催でも 6~7百人程を数え、大手企業では50人を超える人材を出張させている所もあると聞く。日新しい事業が開拓できない現在、マルチメディア関連のこのIIS事業にかける自動車・電気・電子・通信・情報システム関連企業の意気込みは尋常なものではない。さらに、1998年11月16日政府の緊急経済対策でもITSの開発促進、特にETCの早期導入が発表された。

ITS成否の鍵は冒頭で述べたように世界標準をどれだけの分野で取れるかということと、不況下の市場の反応を呼び起こすだけのインパクトのあるシステム実現がどれだけできるかということにかかっているといえよう。

<参考文献>

[1] 建設省監修:Intelligent Transport Systems HAND BOOK in JAPAN、財団法人 道路新産業開発機構(1997)

[2] 日経ムック 最新ビジュアル百科 ITSのすべて、日本経済新聞社(1995)

[3] Y.Iwasaki and M.Sadakata: An Optimal Traffic Signal Control Method Using Image Sensors and Entropy Parameter.Proceedings of the Second World Congress on Intelligent Transport Systems, Vol.I,pp.20-25(1995)

[4] Y.Iwasaki: An Image Processing System to Measure Vehicular Queues and an Adaptive Traffic Signal Control by Using the Information of the Que 1 ues, Proceedings of the IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems.pp.195-200(1997)

[5] 岩崎洋一郎、福田靖久:画像処理とエントロピーを用いた歩行者交通流評価方法、電子情報通信学会論文誌、Vol.J81-A.No.4,pp.610-612(1998)

(1998年12月18日刊行)