COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1999年12月17日に発行した機関誌「PASSION VOL.26」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

全国的な茶所として知られる静岡県。なかでも日本一の大茶園・牧之原台地を擁する菊川町に平成10年3月、共立菊川総合病院が移転・オープンした。

病院は菊川町と小笠町の両自治体が運営するもので、地域医療の中核として大きな役割を担っている。

本稿では、病院移転の背景、カルテ管理システム導入に至る経緯、KONAC-Ⅱの概要を中心にご紹介する。

目指したのは癒しのホスピタル

病院の移転話が具体化、スタートしたのは7年ほど前からである。もともとの所在地は町のほぼ中心(JR東海道本線・菊川駅近く)、好条件の立地であった。しかし、施設の老朽化、敷地の狭隘により全面的に見直す時期にきていた。

そこで、中心部からおよそ2.5キロほど離れることになるが、あえて丘陵地を造成、眼下には緑豊かな田園風景が横たわり、遠く霊峰・富士を一望できるロケーションに決定。

機能面においては、最新鋭のCTやMRI等の医療設備の導入、さらに根本的な部分=心身を癒す病院のあるべき姿が患者本位のスタンスから探られ、 患者の自然治癒力が高まる環境整備がメインテー マであった。

トータルバランスを要求

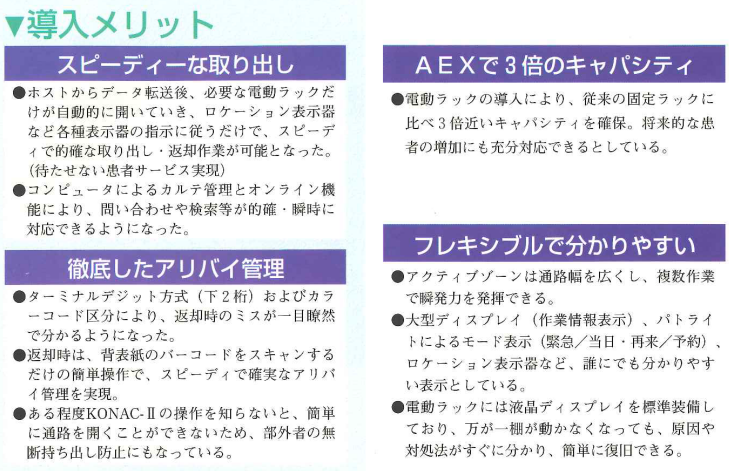

旧病院においては、全てのカルテファイルを医事課のもとでカルテ室の固定棚に保管、手作業による出し入れを行っていた。しかし外来患者の増加に伴い、次第にスペースが満杯となり、アリバイ管理の徹底が難しくなっていた。ちょうどそこに平成5年の移転計画が浮上、コンピュータによる新カルテ管理システムの導入に踏み切ることとなった。

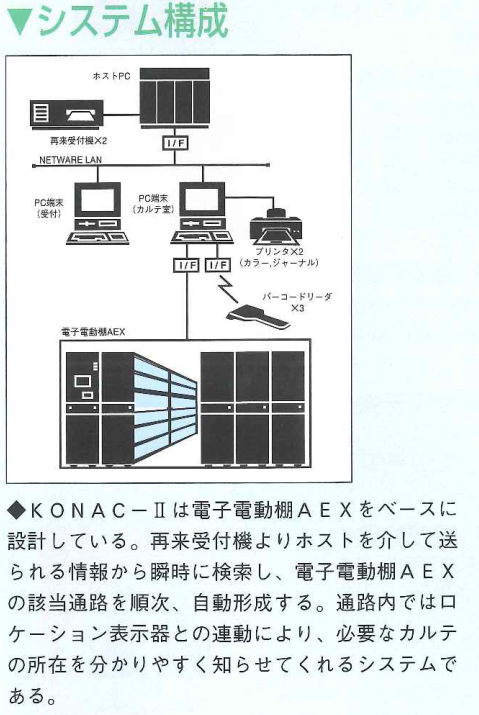

まず機種選定においては、ロボット自動ピッキングに代表されるシングルピッカー方式やカルテファイルの発光で所在を知らせるMKS方式 (マイコンカルテシステム)、 バーチカル方式 (回転ラック) 等も候補としてあがったが、 最終的にはコスト性・省スペース性・性能を兼ね備えた電動棚方式が最適という結論に至った。

続いてメーカー選定では、 ①コストパフォーマンスに優れているか ②機能性や操作性に優れているか ③フェイルセーフや地震対策などの安全性はどうか ④万が一の復旧は容易か ⑤サポート体制は充実しているか

などが比較・検討され、最終的にはトータルバランスが高い評価を受け「KONAC-Ⅱ」が採用された。

待たせない患者サービス

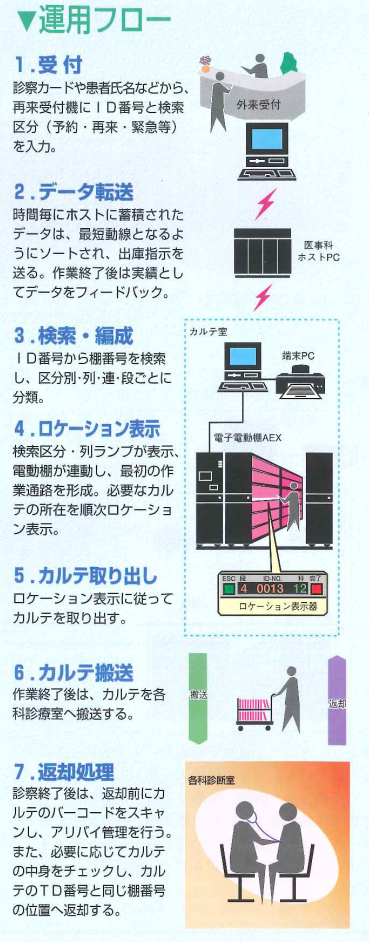

カルテ(診療録)は医療情報の源であり、必要とするカルテを迅速・的確に届けることが、待たせない患者サービス実現のポイントである。

同病院のカルテ管理は1患者1ファイル制が基本であり、全てのカルテは専用ファイルに綴じ、医事科カルテ室の電動ラックで集中管理している。

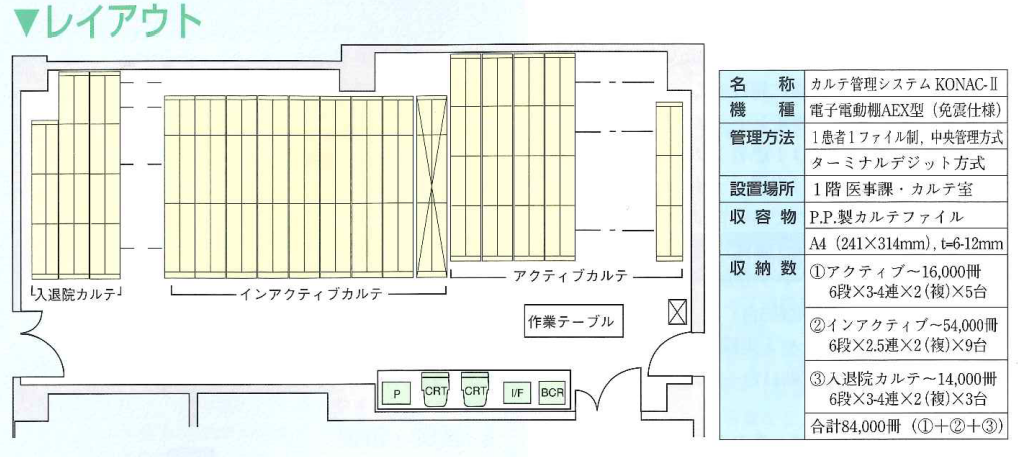

保管を2ゾーンに分け(前頁レイアウト参照)。 来院3ヶ月以内のアクティブカルテは通路幅1.5mのワイドな作業ゾーン (電動5台)に。3ヶ月を過ぎたインアクティブカルテや入退院カルテは、通路幅96cmの作業ゾーン (電動11台+固定1台) に収納している。

収納のルールとしては、患者のID番号をそのままファイル番号に置き換え、下2桁と同じ棚番号 (00~99までの100区画)に収納するTD (ターミナルデジット)方式を採用。返却ミスがあってもカラーコードで一目で分かるような工夫がされている。

一日のタイムスケジュールを追うと、外来の受付時間は午前8~11時15分までで、まずカルテ室では8時15分から業務が開始できるようにシステムを立ち上げ・準備を行う。スタッフは全5名(パート含む)。 3名で作業を開始し、外来がピークとなる9時頃からは5名で対応している。午前中は、外来患者分の取り出しやカルテの搬送が主な作業。基本的に予約制であり、現在、60%の実施率。残る約40%(当日の外来分)の更なる効率アップを図るべく、データ転 送(30分毎のバッチ処理)の隙間に診察スケジュールを効率的に組み込み、患者の待ち時間を無くす独自のシステムを構築している。

午後は、13~14時までがカルテの返却処理。14時から翌日の予約分の取り出しを行う。その他の作業としては、カルテの新規作成、入退院カルテの整理、 返却カルテの中身のチェック、未返却カルテの検索。 カルテの移管、問い合わせ対応などがある。

おわりに

地域医療の拠点ともいえる同病院では、静岡県衛生部、国立浜松医科大学の協力のもと、地域医療の将来的なビジョンに立って医療体制の拡充を推進している。

そのなかで基本理念に唱っていることは、「患者中心の立場に立ち、全人的医療の実現を図ると同時に、人間味豊かな明るい病院づくりを目指す」 である。

それは病棟等に代表される素晴らしいアメニティ施設ばかりでなく、ここを訪れる人全てに明るい笑顔で接することをポリシーとしており、「開かれた病院」としての一面を見ることができる。

平成10年3月のオープン以降、外来患者数及び入院患者数は急増傾向にあり、日々その対応に追われているという。が、今回導入したKONAC-IⅡにより、面倒なカルテ管理が誰でも簡単に、そして早く出来るようになり、患者さんを待たせないサービスに大いに貢献できたと、大変喜んで頂いて いる。

病院概要

| 名称 | 共立菊川総合病院 |

| 所在地 | 静岡県小笠郡菊川町東横地1632番地 |

| 運営 | 菊川町及び小笠町共立菊川病院組合 |

| 開院 | 平成10年3月 |

| 病床数 | 270床(一般210床、精神60床) |

| 診療科 | 11科、検診センター |

| 外来患者数 | 800~850人/日 |

| 敷地面積 | 約62,670㎡ |

| 建築面積 | 約8,137㎡ |

| 延床面積 | 約16,859㎡ |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造、地上4階建 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |

| 設計・監理 | 株)久米設計・(株)セクト |

| 施工 | (株)大林組名古屋支店 |

沿革

昭和24年3月 国民健康保険菊水病院組合を設立

昭和25年4月 「菊水病院」 20床にて開院

昭和29年1月 菊川町が誕生し、「菊川病院」に改称

昭和36年4月 小笠町が加入し国民健康保険菊川病院、 組合を設立 「共立菊川病院」に改称

昭和49年2月 本館診療棟全面改築に着工

平成2年11月 「共立菊川総合病院」に改称

平成5年4月 移転新築事業着手

平成9年10月 移転新築事業竣工

平成10年3月 新病院開院 270床、 診療科11科

(1999年12月17日刊行)