COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1991年2月28日に発行した機関誌「PASSION VOL.7」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

金剛株式会社 FM推進室 髙津 英文

1.はじめに

情報化社会と呼ばれる今日、各オフィスでは、紙の情報が必要・不必要を問わずあふれかえっている。

机やキャビネットには多種多様な書類が時々刻々と生産され、そして集まってくる。そのため、オフィスで次のような経験をした人も多いはず。

- 書類が机の上に山積みされているため必要な物を探すのに時間がかかる。

- 担当者がいないとどこに必要な書類があるのか判らない。

- 保管場所が手狭になり、かといって書類のために他の場所を用意することも難しい。土地代もばかにならない。

- 書類の様式、大きさが違うため、保管しづらくすっきりしない。

このような悩みはあらゆる企業や団体で起きている。これらの問題を解決するための1つの方法として「ファイリングシステム」があり、今大きく注目を浴びている。

2.ファイリングシステム導入の効果

ファイリングが進めば、その効果はオフィスにどう現れてくるのか 。

- 必要な書類以外はオフィスからなくなるのでオフィス空間に余裕ができる。無駄なキャビネット類は整理され、空間の効率よい利用が可能になる。

オフィスが明るくきれいになる。ワーカーにとって快適なオフィス環境の整備につながる。 - 事務従業員1人当り45分/1日とも言われる書類検索時間を短縮でき、その分をより創造的な仕事に当てることができる。もちろん、時短にもつながる。

- 情報化社会はまた、スピードの時代である。素早く必要な情報を入手し、素早く判断、行動しなければならない。

ファイリングシステムを身につければ、物理的のみならず、仕事の考え方進め方においても、また、情報の要・不要の選別、有用な情報の組合せなど高付加価値の仕事実現につながる。

ファイリングシステムとは、ただ単に文書の保管検索技術の手法にとどまらない。オフィス環境の改善とともに、仕事の質そのものを大きく変える手段として非常に有用なのである。

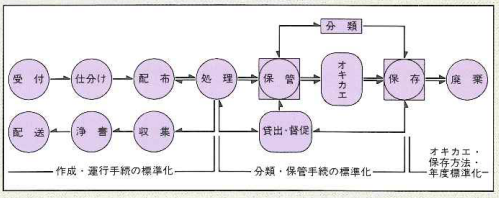

3.ファイリングシステムの流れ

書類の発生から、廃棄に至るまでには一定の流れがある。ファイリングシステムは、この流れを標準化し、有用かつ機能的な書類の流れを作り出し、管理することである。

4.ファイリングの導入

では、ファイリングの導入には、どのような点に注意しなければならないのか。下記に3点挙げる。

(1)ファイリングシステムを構築するには時間がかかる。 そのため、これを成功に導くためにはトップが強い意思を持ち、後ろ盾となる必要がある。また、組織的に実施していくために推進責任者(少なくとも1年間は変更させない)、そしてファイリング委員会を設置し、具体的な活動を行う。

(2)次は、各人が机の上を整理しておくことである。 各人は、帰社する際には、机の上になにもない状態にする。これだけでも、各人は整理することについて考えるようになる。また、机に物がのってない状況は、オフィスをきれいに見せるものである。

(3)ファイリングは、「必要な書類を必要な際、すぐに利用できる様に整理しておくこと」と説明される。 そのためには、特に次の点には注意する。

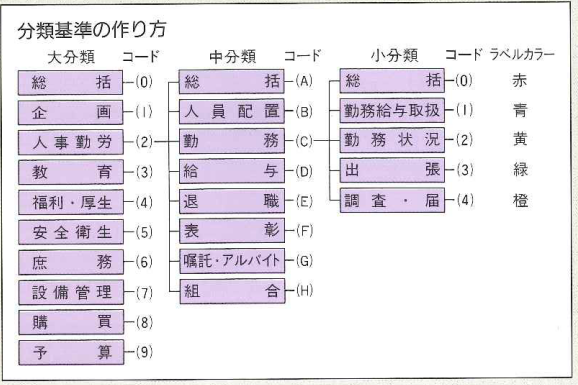

①誰もがどこに何があるか把握する そのためには一定のルールに基づき、分類基準を定め、保管場所を書類ごとに取り決める 。

②私物化しない キャビネット等から持ち出した書類は必ず元の場所に戻し、書類の私物化はしない 。 各個人は、机の引出しに書類を保管しない。(引出しはカラにしておく。)

③内容が一目で分かるファイル名を付ける

検索し易くするためには、1つ1つの書類の取り出し単位は少量が好ましい。書類の種類、書式にもよるが、一般的にフラットファイル形式よりホルダー形式が細かく分類し易く、検索も楽である。また、各ホルダー、ファイルは一目で内容が分かるようなインデックスを付ける。

④置き換え、廃棄は定期的に行うアメリカ記録管理協議会の調査によれば、利用する書類の90%が作成または入手して半年以内のものであり、99%が1年以内のものであるといわれる。すなわち、少なくとも半年に1度はオフィスの書類をチェックする必要が出てくるのである。書類のチェックは、

(1) オフィスにそのまま保管

(2) 倉庫等で保存 ……一定期間経過後廃棄

(3) 廃棄 の3区分の処置を行う。この際、処置を行い易くするためには、廃棄基準をもうけて実施するのが好ましい 。

5.終わりに

ファイリングシステムを構築する際、あまり形式にこだわると、その本来の目的から離れてしまう。

基本を押さえた上で、おのおのの会社、組織でファイリングシステムが根づく方法を考える必要がある。

全員で何らかの役割を分担し、誰もが使い易いファイリングシステムを作り上げること。要は書類は立てる、できるだけ細かくファイルする、センターファイルにする、がポイントである。

参考文献

ファイリング入門 東政雄 著 日本能率協会

ファイリングの要諦 三沢仁 著 日本能率協会

ファイリングシステム概念 オフィス環境研究所

ファイリングスペシャリスト養成講座 芝﨑 篤義 日本能率協会九州事業本部

(1991年2月28日刊行)