COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1994年7月25日に発行した機関誌「PASSION VOL.14」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

熊本大学教育学部教授 大迫 靖雄

木材の用途は、建築用各種材料、紙等のほか広い範囲で使用されている。これに対応して、木材に関する研究も、幅広く行われており、専門的にも、生物学、物理学、化学にかかわる分野が存在している。また、木材を材料として使用する場合、金属、石、ガラス等の無機質材料と比較して、生物体の枯死した材料としての特徴がある。筆者は、この生物体としての木材の材料的特性に関するテーマを追及してきた。ところで、木材の生物体としての材質的特性としては、①樹木の成長にかかわる特性、②木材の種類(樹種)、組織構造に関する特性、③生物材料としての特徴等が考えられる。本報では、これらの特徴について、筆者の研究と関連させて述べたい。

1.樹木の成長にかかわる特徴

木材は、樹木の枯死したものであるから、樹木が成長した結果得られた材料である。樹木は、樹皮と木材の間に存在する形成層の細胞分裂によって、高さと太さ方向に成長する。また、その成長は、樹木が成育している周囲環境と関係し、樹体が小さな多種の細胞の集合体からなっているため、材料として使用する場合、樹種が異なればもちろんのこと、樹種が同じでも、個々の材料の性質は微妙に異なっている。しかし、共通した性質も多く見られる。このうち、樹木の成長にかかわる成長応力(ストレス)について述べる。

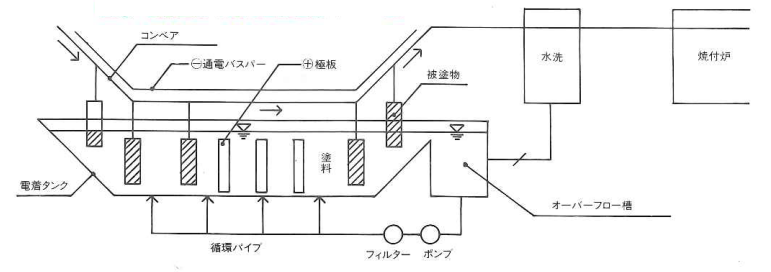

【成長に関係した樹木内部に発生するストレス】

樹木は、前述したように、形成層の細胞分裂によって成長していく。この場合、樹幹はほぼ円形に成長するが、成長する際、内部に応力が発生し、残留する。これが成長応力(すなわち、ストレス)であるが、このストレスの分布状況は、図1に示すように樹心で圧縮力、形成層側で引張力となっている。このようなストレスは、木材を使用する時点で、材質的特性として現れる。

また、このストレスの分布や量は、樹木が成育している周囲環境と密接に関係している。我国のような穏やかな気候条件下で成育した樹木は、ストレスの分布状態も穏やかであるため、ストレスが材質に及ぼす影響は比較的少ない。しかしながら、成長量の多い熱帯地方の樹木は、ストレスの量も多いため、樹木を伐倒した時点で、爆発する樹木も見られる。

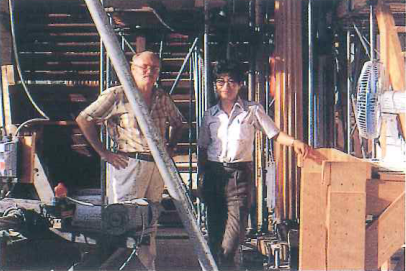

以上、述べた例は、正常に成長した樹木のストレスの状況であるが、異常に成長した樹木では、異なったストレス分布と量を示し、使用する段階で、トラブルを生じる原因となる。写真1は、筆者が南アメリカ大陸の仏領ギアナで行った成長応力の測定状況を示したものである。丸太を垂直にして、樹皮側から縦方向に細く切離した際、縦方向の長さの変化量を測定することによって、樹幹内のストレスの状態を測定しているものである。熱帯地方の樹木は、ストレスが大きなため、前述したように、伐倒により、爆発して使用できないものがある。そのため、ギアナの森林資源有効利用対策として、事前にストレスによって使用不可能な木材を察知し、利用できる木材を判定する方法の確立のため行ったものである。

このような、成長量の大きな熱帯地方の樹木は、樹体内のストレス分布の傾斜が大きく、樹心の圧縮力が大きいため、熱帯産材では、樹心部の細胞が破壊され、極端に脆い性質すなわち脆心材2)が形成されるとする説などがある。また、異常材として代表的なものは、樹木が傾斜して成長した場合、針葉樹では、傾斜した樹木の下方に、異常な細胞からなる圧縮あて材が生じ、ストレスの分布が異常となり、木材を製材する際、多くのトラブルが生じる事などが明らかとなっている。

2.木材の生物材料としての特徴

前項で、簡単に、木材の成長とかかわる木材の材質的な特性について述べたが、木材は、生物体であるがゆえの欠点を有しているが、長所も多くもっている。

筆者は、学校教育、とくに、学校施設・設備用木材の材料的特徴に関する調査を行っている。これらの結果から得られた特性を表1に示す。

ここで木材の特徴的な評価は、視覚、触覚、聴覚あるいは嗅覚等に関する感覚特性に関連したものおよび物理的特性に関連するものが見られる。これらの特性と木材の生物的要素との関係について述べる。

| 特性の種類 | 特 性 項 目 |

|---|---|

| 視覚特性 | 温かい、柔らかい、明るい、自然な感じ、きれい、和風 |

| 触覚特性 | 柔らかい、温かい、歩きやすい、軽い |

| 聴覚特性 | 不快な音がしない、声がこもらない、うるさくない |

| 嗅覚特性 | 香りが良い |

| 情緒関連特性 | 落ち着く、気持ちが良い、疲れない |

| 安全関連特性 | 転んでも痛くない、けがをしにくい、滑らない、強い、結露しない |

| 教育効果 関連特性 | 掃除の効果が現れる、磨くとひかる、傷がつきやすいのでていねいに扱う |

| 物理的特性 | 調湿性、保温性、吸音性、緩衝性 |

| 生理的特性 | 木目パターンの情緒安定効果、香りによる疲労低下・精神安定効果、調湿作用による健康の維持 |

【木材の感覚特性】

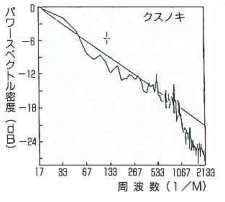

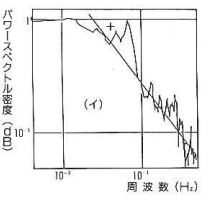

まず、木材の特性として特徴的な感覚特性についてみると、その根拠となる特性の多くが、木材の生物材料としての特徴と関連するもので、これらに関する研究も行われつつある。例えば、木材表面の視覚特性として、「落ち着き」「疲れない」など情緒安定作用があるといわれている。この根拠として、木材表面のパワースペクトル密度と周波数の関係(図2)が、精神安定状態の波の周波数特性(図3)とほぼ一致することと関連付けられる3)。木材の表面は、前述したように、小さな細胞の集合体から成り立っており、その構造は複雑であるが、その生物体としての特徴が人間になじむ性質を有しているといえる。このような特徴は、科学的な裏付けがなくても、一般的に認知されており、例えば、金属材料の表面に木目を印刷して使用することは、木材の生物体としての視覚的特徴を付加したものといえよう。

【木材の組織構造】

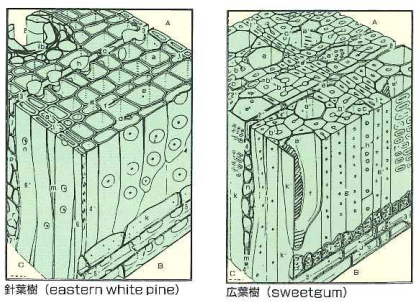

前項で、感覚特性に木材を構成する細胞の存在に触れた。木材は、細胞レベルの微視的な特徴と同時に、木材の種類(樹種)による巨視的な違いがある。これは、各々の木材を構成する組織構造の違いによる特性といえる。木材は生物体であるがゆえ、その組織構造は複雑である。そのため、木材の組織構造に関係する詳細な研究が行われてきた。その結果、木材の組織構造については、多くのことが明らかとなっている。すなわち、木材は多種にわたるが、その特徴は図4に示す針葉樹と広葉樹に分類できる4)。このうち、針葉樹は、主として、仮道管(90%以上)からなるのに対して、広葉樹は木繊維、道管要素など多くの種類の細胞から成り立っている。すなわち、針葉樹の場合、仮道管が樹木の強固性、水の通導の役割をもっており、組織が未分化であるのに対して、広葉樹は、針葉樹が進化したもので、樹木の強固性を木繊維、水の通導性を道管要素が受け持つなど、細胞の役割が分化している。このような組織構造の違いは、組織形態が単純な針葉樹は白木の美しさ、複雑な広葉樹は紋様の特徴を生かした使用がなされている。また、これらに対する好みも異なっており、針葉樹は和風、広葉樹は洋風と建築材料でも使い分けられている。木材が膨大な数の細胞から成る構造体であることによって、このような視覚的な特徴だけでなく、保温性、吸音性などに優れた特性をもっている。

針葉樹:A: 木口面、1-1: 年輪、2: 樹脂、3-3: 放射組織、a-a: 仮道管、b:エピセリウム細胞 c: 放射細胞

広葉樹 :A: 木口面、1-1: 年輪界 、2-2: 平状細胞および直立細胞からなる放射組織、8-8: 管孔 (道管)

ロ-b: 繊維状仮道管、C-C軸方向柔細胞、e: 平伏放射細胞

【木材細胞の微細構造と材料特性】

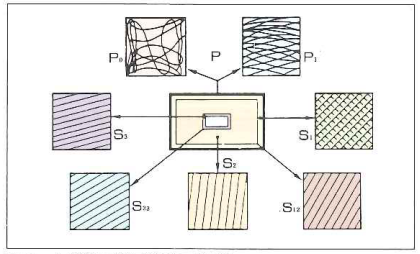

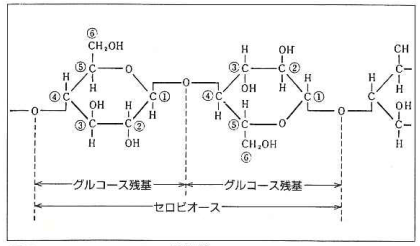

前項で、木材が細胞によって構成されることによる、感覚特性などについて述べたが、木材の物理的な特性には、さらに、細胞を構成する微細な構造が影響している。この点について、電子顕微鏡による観察の結果、木材の細胞のうち、仮道管は図5に示すような構成が異なる数層の壁から成り立つことが明らかとなっている5)。これらの壁は、化学成分としては、木材の強固性を受け持つ結晶を構成するセルロース、それらの間を補強するヘミセルロース、組織間を接着するリグニンからなる。

P:一次壁、S:二次壁、S1:外層、S2:中層、S3:内層

モデル中の線はミクロフィブリルの配列を示す

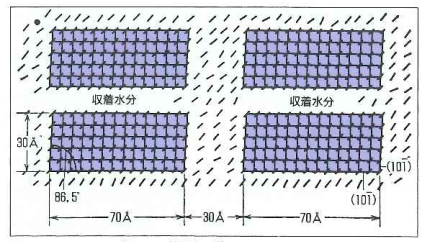

このうち、結晶領域は、X線回析によって確認されており、分子構造は図6に示すものとなっている6)。また、結晶の部分は、図5中線で示されるミクロフィブリルといわれる糸状物質として存在する。これらのミクロフィブリルの内部構造については、諸論があるが図7で示される7)ように、(101)の結晶面をもつ結晶芯(crystalline core)とその周囲を準結晶が取り巻く状態で存在する構造といえる。この結晶部分は、木材の強度および吸湿特性と関係する。すなわち、結晶の割合が増加すると、強度が増し、吸湿性が低下する。このうち、吸湿性に関係する水分は、大気中の水分量と平衡して木材物質と吸脱着する。この場合の水分子は、結晶格子の中に入り込めないことは、X線回折による測定から証明されている。すなわち、木材物質と結合している水分子は、非結晶領域中にある親水性の-OH基、-COOH基などと結合する。そのため、結晶の割合が増加することによって、水分子が結合する吸着点が少なくなり、吸湿性が低下する。

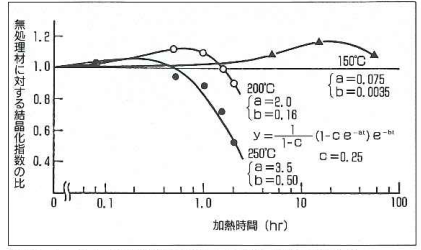

ところで、木材に水分子が吸脱着された場合、吸脱着された水分子の容積とほぼ比例した収縮や膨潤がおこる。したがって、吸湿性が低下することによって、木材の吸脱着による変化が少なくなり、安定した状態となる。この場合、木材を構成する結晶は、温度、木材の使用時間(伐倒後の時間)によって変化する。図8は、ヒノキ材の温度別、結晶割合(結晶化度)の経時的変化を示す8)。本図は、いずれもピークをもつ曲線を示している。そして、ピークに到達する時間は、温度が高いほど短いことを示している。

このように、木材は、樹木の伐倒後、結晶格子周辺の準結晶領域が結晶化され、結晶化度が増加する。一方では、劣化によって結晶が破壊される。そのため、ピークをもつ曲線が描かれるとされる。木材の強度あるいは固さは、この結晶化度のピーク時が最も高いとされる。そのため、20℃の温度下では、ほぼ、300年経過した木材は、結晶化度がピークに達し、最も強く、固くなる。そのため、強度も増し、楽器等に使用した場合、音色がよくなる等の効果が現れる。

以上、木材に関する研究結果のごく一部を紹介したが、我国における木材にかかわる研究は世界的なレベルにある。ただ、木材の生物材料としての特性に注目した研究は少ない。今後は、木材特有の生物的な特徴である人間や地球環境への優しさ、すなわち、木材のエコマテリアルとしての特性に関する研究を行って行く必要があろう。筆者は、従来からこれらの見地からの研究を行ってきたが、我国の数少ない資源である木材を有効に利用していくためにも、今後もさらに継続した研究をおこなっていく予定である。

1)渡辺治人: 木材理学総論, 農林出版, 1978, pp.33-38

2)島地謙, 須藤彰司, 原田浩: 木材の組織、森北出版, 1976, pp. 225-226

3) 山田正編: 木質環境の科学、海青社, 1987, pp.65-77

4) A.J. Panshin and C. Zeeuw: Textbook of wood technology, McGrow Hill Book Co., 1964

5) A.B. Wardrop etc, J. Exp, Bot, 16, 356(1965)

6) 松崎啓ら: 木材化学上, 共立出版, 1968, p.81

7) A. Frey-Wyssling, Science, 119, 80(1954)

8) 平井信之他, 木材学会誌, 18, 541-542(1972)

(1994年7月25日刊行)