COMPANY

~横手市生涯学習館 Ao-na(あおーな)【横手市立横手図書館】~

話し手(蔵書点検ロボット兼お出迎えロボット“あおーニャ”の左側、向かって右から)

木村 雅美さん(横手市生涯学習館 館長)

早坂 美和子さん(横手市 教育委員会 教育総務部 図書館課 主査)

髙橋 秀明さん(横手市 教育委員会 教育総務部 図書館課 課長)

※所属・役職は取材当時のものです。

2024年9月に横手駅東口に誕生した横手市生涯学習館 Ao-na(あおーな)は、「~人と人とが『つどい、つながる』交流拠点~」をコンセプトにしています。

全国的にも珍しい図書館と運動施設などを併設し、世代を超えた活発な交流を生み出しています。

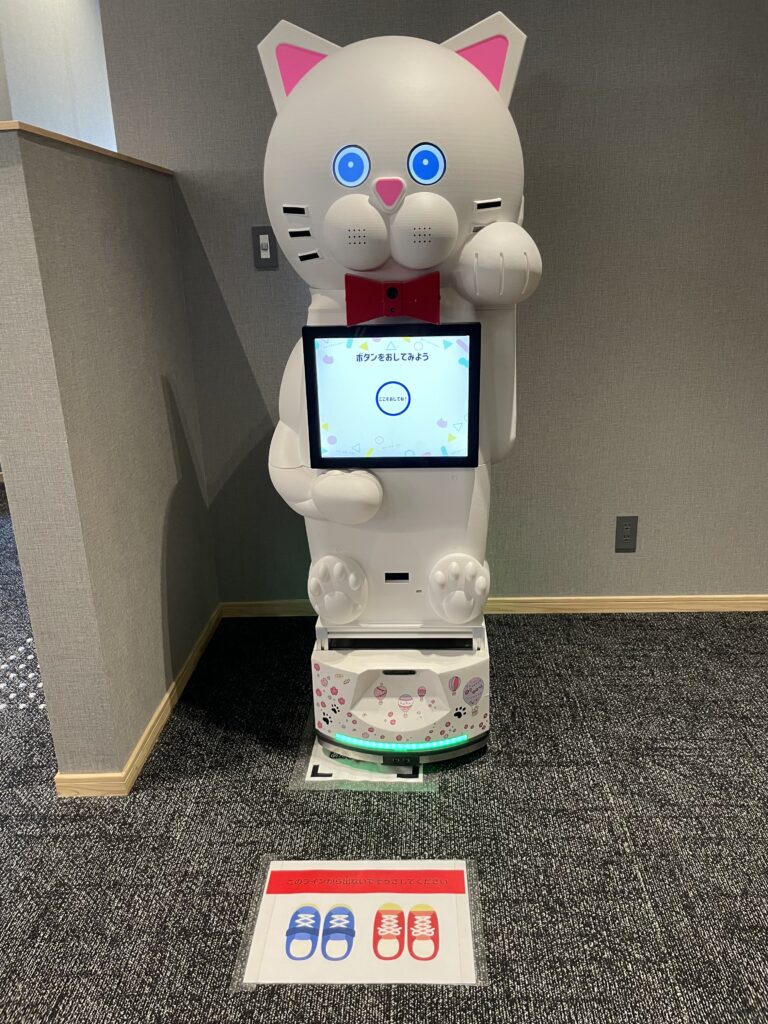

さらに、蔵書点検ロボット「あおーニャ」の導入など、図書館の枠を超えた革新的な取り組みとその未来への展望に迫ります。

横手市生涯学習館 Ao-na(あおーな) に図書館が併設された経緯をお聞かせいただけますか?

2018年(平成30年)より横手駅東口の再開発に向けた検討が始まり、それに伴い、市民アンケートやワークショップを実施しました。

図書館の併設は、これらのアンケート結果による市民からの「図書館が欲しい」「飲食ができる場所が欲しい」「集える場所が欲しい」「運動する場所が欲しい」といった多様な要望に応えるため、検討された結果です。横手市は特に雪が深く、冬場に公園などで運動ができなくなるため、屋内で気軽に運動できるスペースへの要望も多くありました。

結果的に「図書館と運動スペースがある」という、当時としてはかなり珍しい複合施設として計画されました。以前の横手図書館は、歴史があり、静かで落ち着ける景色の良い場所にありましたが、老朽化も進んでいました。単に図書館を駅前に移すだけでなくて、賑わいを作り出す大きな役割として、最新デジタル技術も導入して駅前に移転することになりました。

移転して1年が経過しましたが、図書館の利用状況や来館者にどのような変化がありましたか?生涯学習施設との併設で、利用者にとって特に好評な点や、相乗効果を感じる事例があれば教えてください。

複合施設になったことによる大きな変化の一つは、利用者が増えたことです。以前は静かな一般書コーナーへ行きづらかった小さなお子さん連れのお母さんが、ベビーカーを押しながら自分の本を選んでいたり 、高齢者の方が団体や夫婦でバドミントンを楽しんだ後に図書館を利用したりしています。また、中高生は自習や友人との交流、グループ学習などで施設全体を予想以上に多く利用しています。

バドミントン、卓球、ダンス、バスケットボールなどの簡易的なスポーツができるスペース

建物全体が吹き抜け構造になっていて、施設内での活動が図書館にいてもうかがえる状況になっていますね。

以前の「静かな図書館」のイメージから変わった部分もあるのでは?

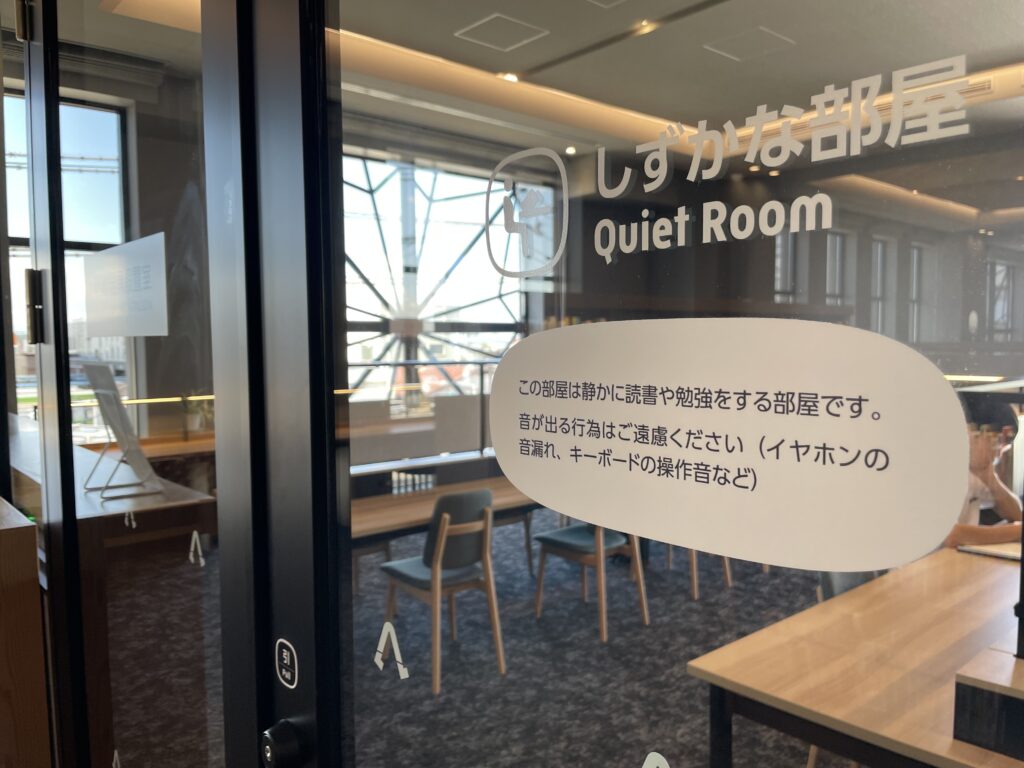

そうですね。2階にある集中して読書や勉強をしたい方のための「しずかな部屋」以外は基本的にBGMが流れています。1階でイベントや演奏が行われる場合もありますが、それによる図書館利用者からの苦情はほとんどありません。利用者もこの施設のコンセプトを理解してくれて感謝しています。

施設として静かすぎない雰囲気が、特に若いお母さんや多くの学生に利用いただいている要因だと思います 。

生涯学習施設との併設で、地域との連携も深まりましたか?

はい。地域の産業や伝統文化といったテーマの展示や様々なイベントを地域の方々から協力いただき一緒に企画しています。 また、施設の運営が教育委員会であるメリットを活かして、学校の総合学習発表会などを施設内のスタジオで行うなど、子どもたちの活動や発表の場も広がっています。

音響設備も設置されている

複合施設としての運営において、特に工夫されている点や、苦労された点はありますか?

工夫した点としては、図書館の機能を館内の各所に分散配置しているところです。

基本的には1階はスポーツや講演会、子どもたちの自主的な活動をするスペースとなっていますが、雑誌・新聞、返却ポストなどの図書館機能を設置し、利用者の利便性を高めています。また1階は、賑わいの創出を駅周辺に促すため、コーヒーサーバーと給湯器・電子レンジを設置しています。

苦労した点は、フロア別の飲食に関するルールの違いです。1階の運動ができるアクティブエリアは飲食が可となっていますが、2・3階の図書館は蓋付きの飲み物のみが可、というルールとなっています。利用者にとっては分かりづらく、管理が難しい部分です 。

使用ルール表示については最小限にとどめて、利用者の自主性を重んじた運営を心がけています 。特に中高生にはワークショップを通じて、自分たちでティーンズルームやアクティブエリアのルール作りに参加してもらい、子どもたちの意見や発想を尊重しています。

それから本来であれば喜ばしいことなのですが、想定していた来館者数を超える利用日もあり、特にテスト期間中は学生の利用が多く、座席が足りない状況となることが今一番の課題です。

また、地域からの多様なイベント要望(音楽イベント、お茶会、生け花など)に対し、図書館としての静かな環境との線引きをどこにするのか、イベントごとに試しながら楽しんでもらえるように進めています。

デジタル技術の導入によって、図書館職員の方々の業務はどのように変化しましたか?

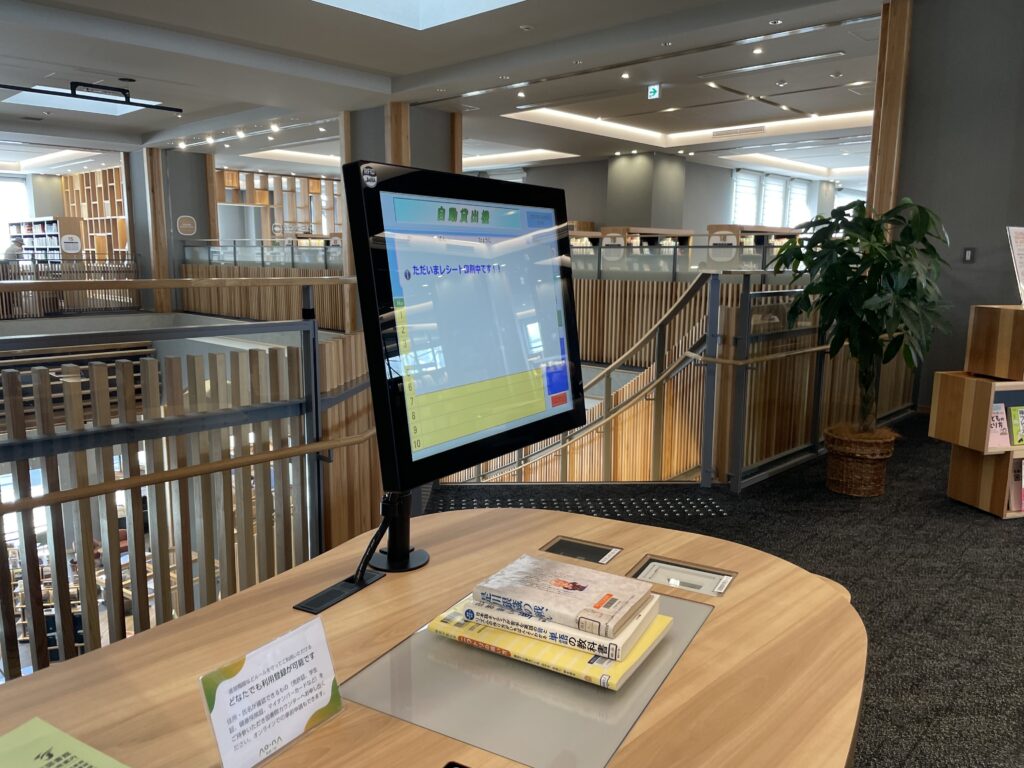

横手市内にある図書館・図書室は全部で8館ありますが、全ての開架の本にICタグを貼付してデジタル化による管理運営を行っています。これにより、利用者が自ら本を借りられる自動貸出機や自動返却ポストを導入したことで、利用者の待ち時間の短縮や職員による窓口業務が軽減し、本の選書、資料収集、イベント企画などの図書館サービスに今まで以上に注力できるようになりました。

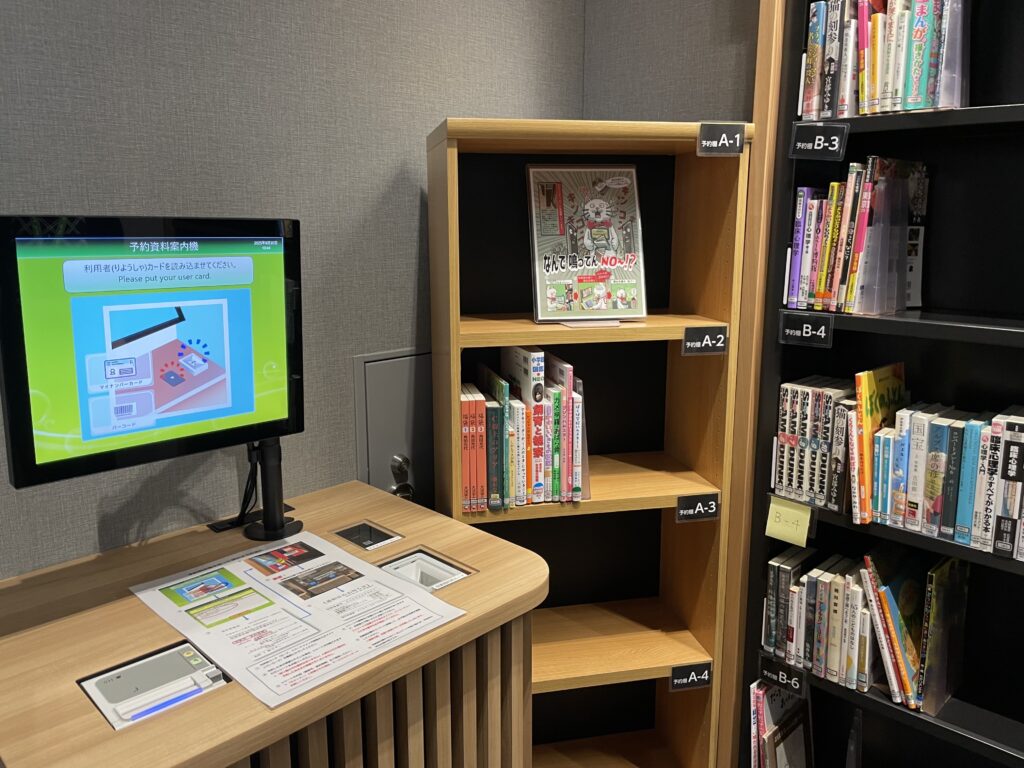

カウンターに並ぶことなく利用者自身で本を借りることができる

インターネットで事前に予約した本をカウンターに並ぶことなく受け取ることができる

「蔵書点検ロボット」の導入は全国的にも珍しい取り組みだそうですね。

従来の点検方法と比べて、どんなメリットがあるのでしょうか?

これは横手市と民間企業が包括連携協定を締結して行った取り組みです。蔵書点検をロボットが行うことによるメリットは点検日数の削減と職員の負担軽減です。当館の場合、従来のバーコードによる点検は5日間程の休館日を設けて行っていましたが、ロボットによるICタグの読み取りにより、月1日の休館日で(実質1日未満)完了します。

点検による特別休館が不要となり、市民が図書館を利用できる日数が増加しました。

ロボットによる蔵書点検はどのように行っているのですか?

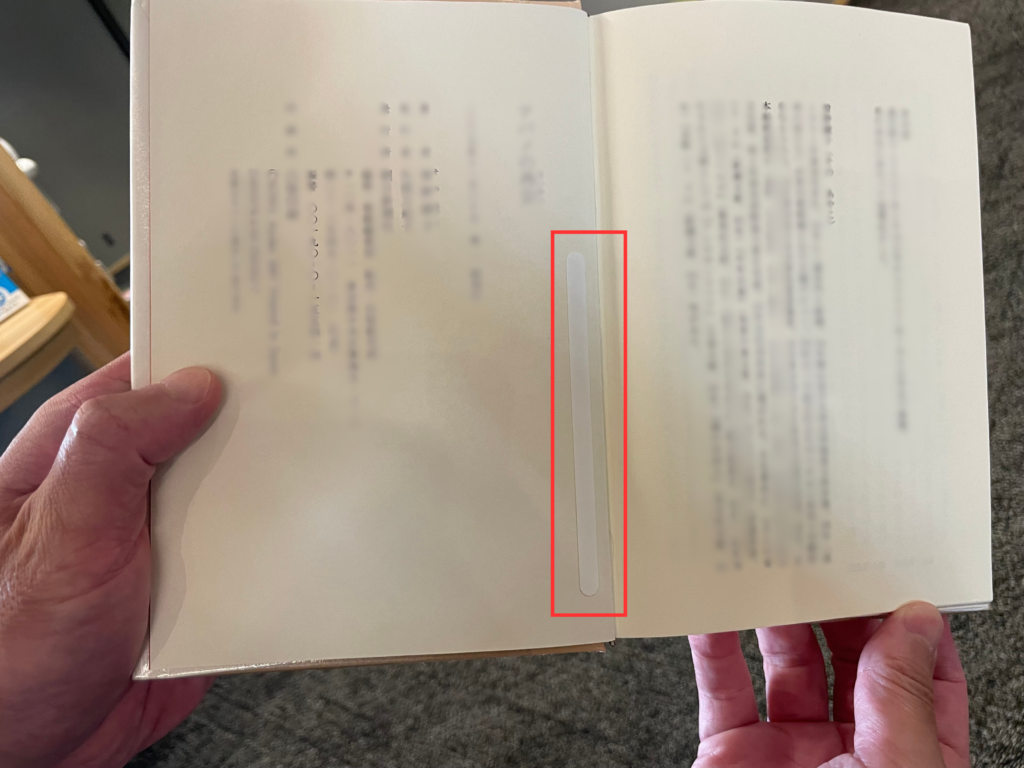

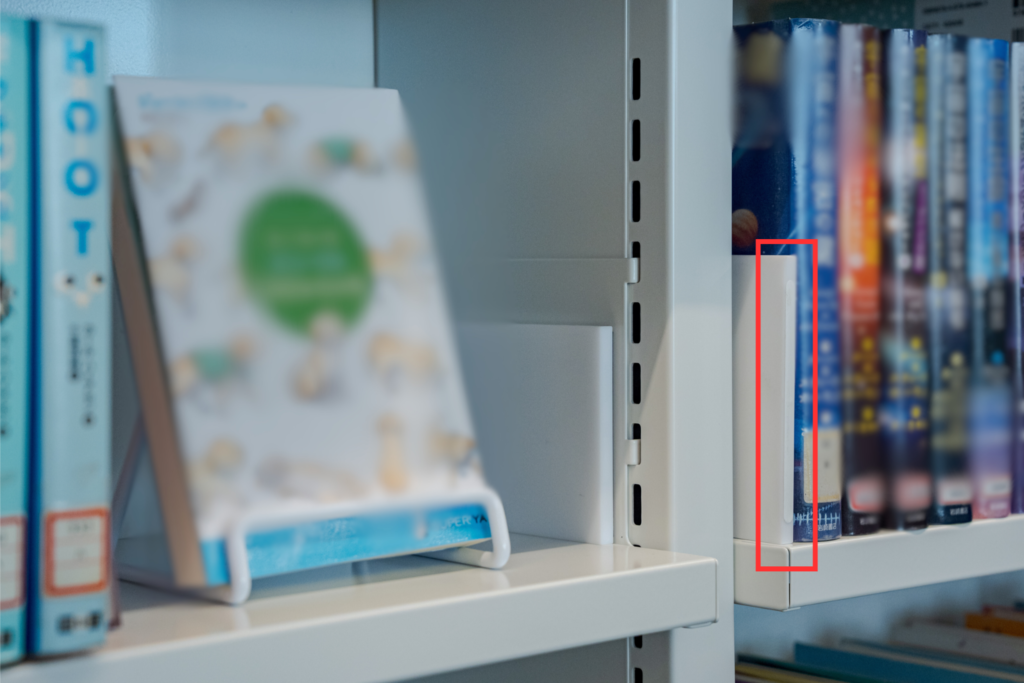

ロボットにアンテナがついており、そのアンテナで書架の上段から下段まで、本のICタグを読み取ります。また、棚にもICタグを設置していますので、ロボットが館内の棚の配置を把握していて、自動で全ての棚を回ることができます。

導入してまだ日が浅いので、現在は職員も点検ロボットと一緒にチェックしていますが、今のところ大きな問題はなく点検ができていると感じています。読み取り精度は95%程となっており、本の表紙の反射やICタグが近接しすぎることで読み取りエラーが発生する部分ができてしまいます。また、本が奥に引っ込んでいたり、並びが崩れていたりすると読み込めないため、事前に職員による棚の整理が必要となります。また、通路幅が狭くロボットが入れないエリアがありますので、そこはハンディ端末で読み取りを行うなど工夫をしながら行っています。

このロボットは蔵書点検だけではなく、コミュニケーション機能も搭載し、子どもたちと触れ合えるようにしました。開館時間中はネコ型ロボット”あおーニャ”として皆さんをお出迎えし、会話や写真撮影などができるようになっています。(首のリボン部分にカメラがあり、写真撮影後は二次元コードで画像の提供をしています)

最新技術の導入を進める中で、横手図書館が目指す「これからの図書館像」とはどのようなものでしょうか?

生涯学習館Ao-na(あおーな)のコンセプトは、「〜人と人とが『つどい、つながる』交流拠点〜」です。目指すのは、図書館の枠を超えた「生涯学習施設」としての役割を果たすことです 。複合施設のメリットを十分に活用しながら、人々の「居場所を感じられる場」「学びと成長を支援する場」「自分らしい生き方の発見ができる場」「地域の魅力が再発見できる場」「地域との連携によるイノベーションが生まれる場」を目指し、取り組んでおります。

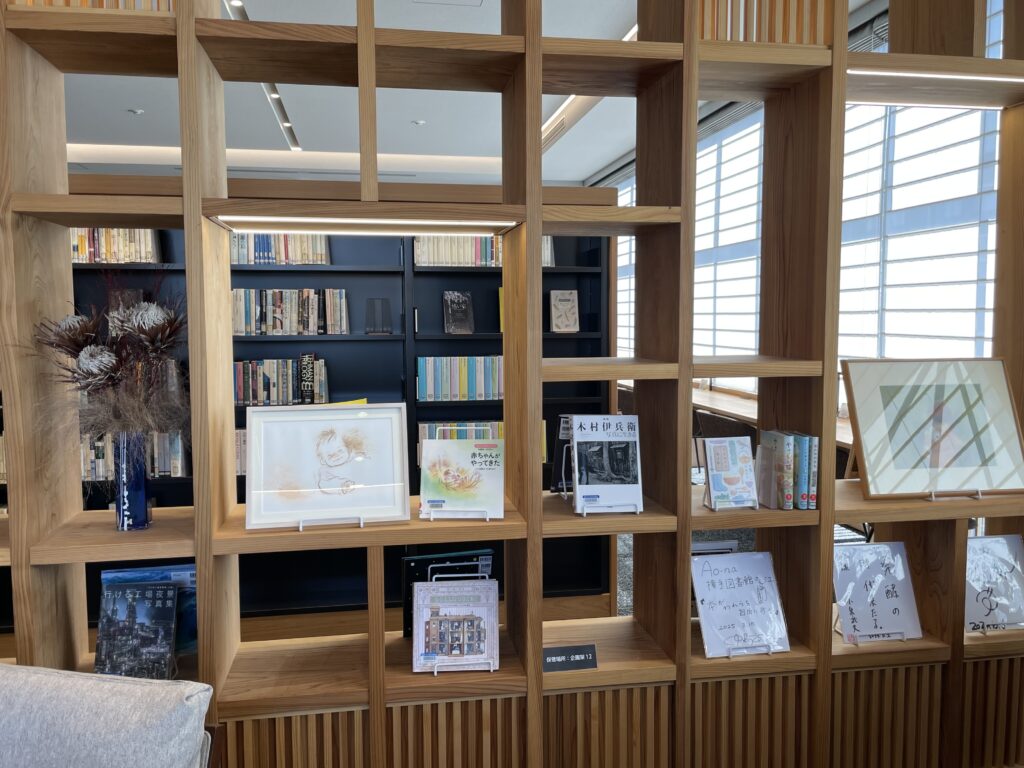

木を基調とした温かみのある雰囲気で、利用者にとって居心地の良い空間となっている

地域住民の方々に、横手図書館をどのように活用して欲しいとお考えですか?

「どなたでも」利用できる施設として、横手市民に限定せず、市外からの利用者にも貸出サービスを提供しています。これは、駅前の賑わい創出という目的も兼ねており、観光客などが気軽に立ち寄れる場所となることを期待しています。

心地よい居場所として、本を読むだけではなく、運動・交流・休憩など、様々な目的で活用して欲しいと考えています。

親子の交流の場としても、親も子どももそれぞれが楽しめて、リラックスできる施設として利用を促したいです。

最後に、今後、力を入れていきたい地域貢献活動があれば教えてください。

市職員だけではなく、地域の方々と「市民協働」で施設全体を盛り上げ、「みんなで作り上げていく」交流拠点を目指したいです 。また市の運営である強みを活かし、市の専門部署と連携して地域の情報発信や課題解決に貢献していきたいと考えています。

さらには、学校になかなか足が向かない生徒たちに「居場所」を提供したり、中高生の自主的な活動(ワークショップ、音楽イベントなど)を支援したり、彼らの成長や活躍の場となるよう力を入れていきます 。

(取材日:2025年9月30日)

取材・文:永沼 麻子 金剛株式会社 管理本部 広報室

※取材当時

横手市生涯学習館 Ao-na(あおーな)

所在地:〒013-0036 秋田県横手市駅前町2番12号

TEL:0182-32-2662

開館時間:【1階】コミュニティスクエア 午前9時~午後10時

【2階】横手図書館 一般図書フロア 午前10時~午後9時

【3階】横手図書館 児童図書フロア 午前10時~午後7時

休館日:【Ao-na】年末年始(12月30日~1月2日)館内メンテナンスの臨時休館あり

【横手図書館】毎月最初の平日、特別整理期間

URL:https://www.city.yokote.lg.jp/ao-na/index.html

横手市生涯学習館 Ao-na (横手市立横手図書館)納入事例はこちら

フォトギャラリー

子どもたちが友達と勉強やおしゃべりを楽しめる活動スペース

多彩なジャンルの音楽番組を放映し、クッションやボードゲームも置かれている

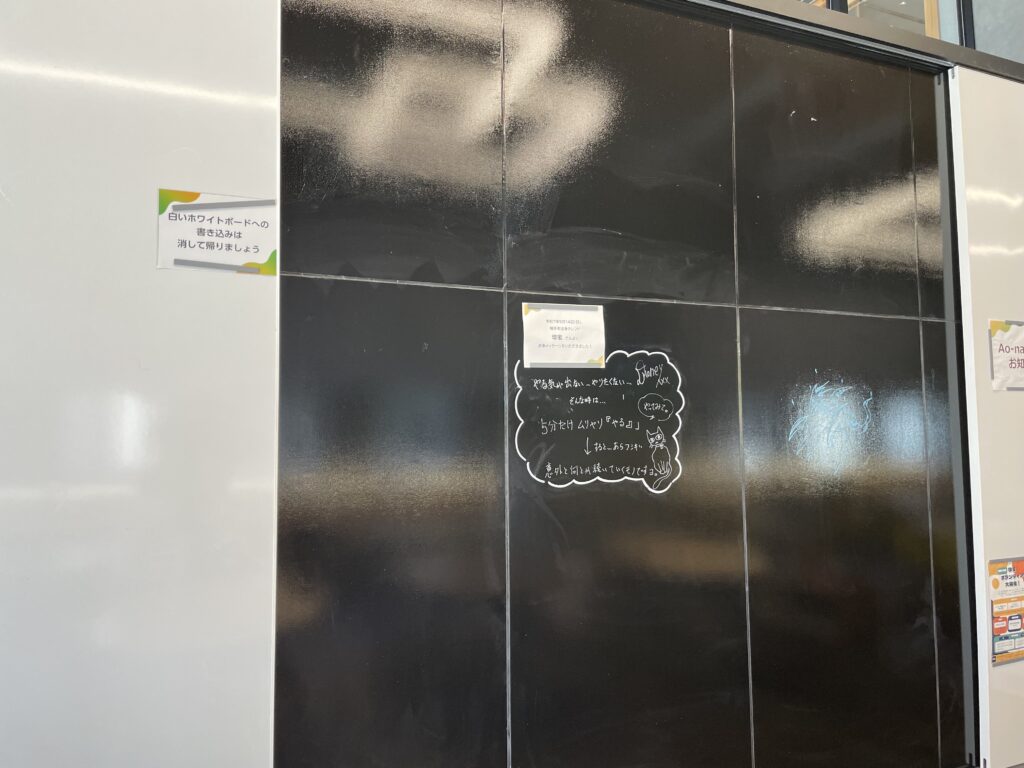

写真にあるメッセージは開館1周年イベントで来館した、横手市出身のタレント、壇蜜さんがティーンズへ向けたメッセージを残してくれたそう

大きめのソファーでゆったりと過ごすことができる

床暖房機能により、冬でも親子でゆっくりと楽しめる。絵本の読み聞かせなど、おはなし会のイベントも実施される

六角形のトンネルを子どもたちが通り抜けをして楽しむことができる

.jpg)