COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1994年3月31日に発行した機関誌「PASSION VOL.13」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

※LOGISTICS:後方業務、兵たん業(調達、貯蔵、輸送、宿営、糧食、交付、整備及び人員、器材、補給食の護送などの業務)

人類はよりよい生活を求めて、絶えず環境を変化させてきた。これこそ他の動物と人間を区別せしめる点と言える。しかし現在、その「自然を服従させる」という態度は高慢な、しかも自らの首を絞める自殺行為に他ならないという反省の声が上がっており、自然への回帰、環境保護という形で世界的な時流となっているのは周知の通りである。

文明繁栄の爪痕

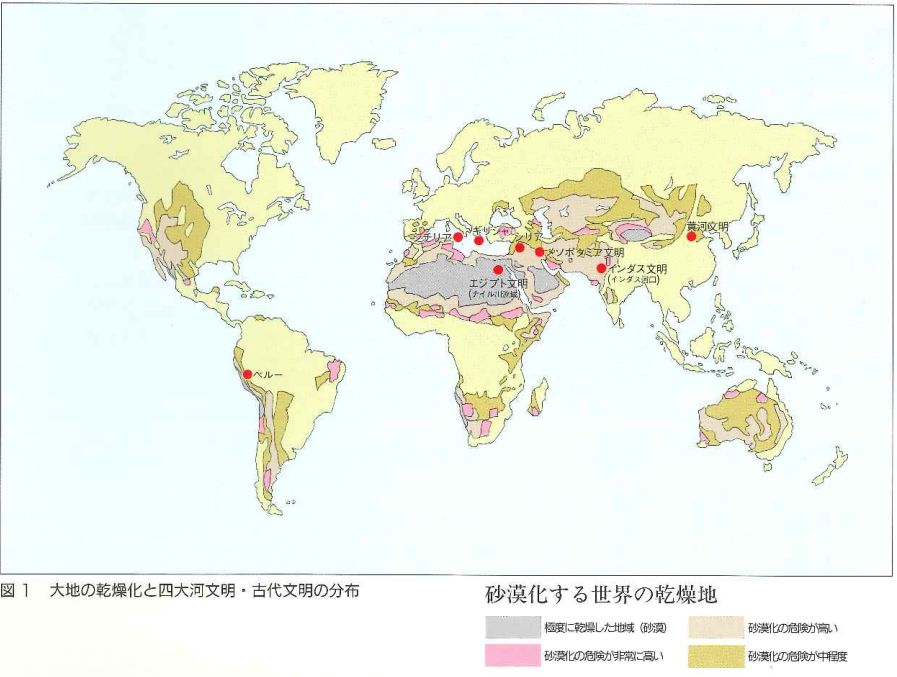

数千年の昔、人間の叡知が花開いた四大河文明、イラク、シリア、レバノン、ギリシャ、シチリア、ペルシャなど、高度な古代文明が栄えた地域は、今殆どが人の住まない荒野に、または砂漠にさえなっている。その原因の大部分は、実は無計画な資源の乱用にあるという。

増加する人口を養うため、耕地では無理な速作を続け、都市周辺の森林を伐採し燃料としていった結果、土地の水分保有量が減り、地力も落ちた。森林を追いかけて都市が徐々に河や海から遠ざかり、大地の乾燥化が更に拡大するという悪循環の図式である。

物流と環境問題

環境問題を語る時、色々な意味でのグローバルな視点で考察しなければならない。それは地理・時間・文化・政治・経済・社会・産業・技術・・・といった人間の生活の全ての活動に相互にかかわり、ひとつの観点からだけでは議論は成り立たない。

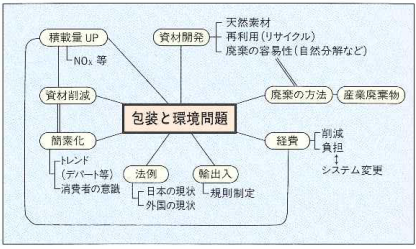

「物流」から環境問題を考えた場合も同様に、さまざまな側面からのアプローチが挙げられる。その中でも特に廃棄方法まで含めた包装資材開発の動きを追ってみた。(図2)

1.包装資材に関する問題点

荷崩れ防止に大きな効果を持つストレッチフィルム。だが開封後の処理に頭を悩ませる担当者も多い。「大きい物件になると、ビニールや発泡スチロールなど、軽トラックに載せきれないくらい廃棄物が出るんです。工事が終われば持って帰るんですが、まとめる手間や廃品業者さんに引取ってもらう手数料も無視できないですね。」とある運送・組立工事担当者。

単位容積当たり幾ら・・・となれば、容積が大きいほど割高になる。プレス機で圧縮している企業もあるが、燃焼するにしろ、埋め立てるにしろ、有害物質や分解しないなどの問題があり、資源の有効活用の立場からも満足のいく回答は見つかっていない。

発泡スチロールの処理も同様だ。成型された発泡スチロールは、永久にそのまま地球上に残り続けるため、アメリカなどでも社会問題になりつつあるという。ある大手家電メーカーでは、費用をかけて一部を回収し、再利用しているというが、やはり長年使われてきた安価さ、既存システム改築費用の負担、代替資材の不足などの理由から、今後も使用するシステム自体を改めることは難しいようだ。

| (1) 1 WAY | 一度使用されたら廃棄する 例)FAXの感熱紙など |

| (2) 2 WAY | 一度使用されたものを加工し、再利用するが その後廃棄 例)段ボール、トイレットペーパーなど |

| (3) リサイクル | そのままの形、もしくは加工し、何度も使用する 例)ビール瓶、アルミ缶など |

2.現在の問題解決の方向性

環境に配慮した包装資材の廃棄方法として、①ごみの総量を削減 ②再利用可能なものは再利用する ③燃やす際、焼却炉に負担をかけない ④大気、土壌に無害 ⑤天然素材を使い、自然に返せる などの方法が考えられるが、現時点では、①を主体に②と③を考慮した開発が主流を占めているようだ。

でんぷんから作られ、水に溶け、土に戻って肥料になる画期的な緩衝材を始め、各種パレット類(焼却できる段ボールパレット、寿命の長い再生プラスチックパレットや金属製パレット、修理が簡単で焼却パレットをチップとして再利用でき、廃棄後自然分解する木製パレット)、段ボールとビニール製の袋を組み合わせた液体用ボックス(P.10 「VOICE」参照)など、各社競って開発、販売している。

期待される環境対策技術

物流からこのシナリオにどうアクセスできるか、現段階で何ができるか、アメリカやEU諸国での試みなどを基に表2に挙げてみた。これらの策がすべてではないし、時間が経ち、価値観が変化すれば見直す点もあろうが、今後更に議論し、内容を深められればと思う。

| 政府の対応 (制度) | ・環境保全指標の設定 ・環境税の整備 → リサイクル法、包装資材の回収義務(1991.12.1 ドイツ) ・CO2などの排出量に応じた課税(1992.2.1 オランダ) ・化石燃料使用に応じた課税 ・上記収入の環境保全事業基金としての分配 ・環境問題研究費の助成 ・エコロジー企業の認定 |

| 企業の対応(技術) | ・荷積能力の上昇・安定によるトラックの待ち時間短縮 ・荷捌き等トラックのエンジンを切る(運転手控え室の完備) ・美観にとらわれない梱包資材の選択(アメリカのある通信販売企業、パッキンとして古新聞を使用するなどの改善で75%のごみ削減) ・環境問題解決・研究への積極的取組み(1991.6 イギリス「環境管理システム要項」) ・余剰エネルギーの他企業への転売 ・設計部門と物流部門の交流による、製品中の資材総量の削減、資材のリサイクル性の向上徹底 ・デポジットシステムの設置 ・共同配送、モーダルシフト ・生物系(自然分解可能)梱包材・ポリエチレンの使用 ・梱包材の再利用システムの確立 |

| 社会(経済システム) | ・ガス(SO2など)排出権の売買(1993 シカゴ商品取引所 → 需要が高まれば価格が上がるので発生量低下を努力する) ・市民の自然環境へのアクセス権を確立 |

参考文献

- 「包装技術」日本包装技術協会

- 「無人化技術」流通研究社

- アース・ワーク・グループ「オフィスででき る地球を救う50の方法」ブロンズ新社

- レイチェル・カーソン「沈黙の春」新潮社

- 流山・崎川・中村「技術大国ニッポンの安全 管理」日本総合出版

- 宮本憲一「日本の環境政策」大月書店

- 内藤正明「エコトピア―環境調和型社会の提 案」日刊工業新聞社

- 森 俊介「地球環境と資源問題」岩波書店

- 東京海上火災保険「環境リスクと環境法―欧 州・EEC編」「同米国編」有斐閣

- UTAN「ビジュアル版地球環境大事典 今「地球」を救う本」学習研究社

- 「朝日現代用語 知恵蔵」朝日新聞社

- 「第三次産業廃棄物処理基本計画」熊本県

- 「産業廃棄物処理基本構想」熊本県 他

(1994年3月31日刊行)